Alla periferia della città, lontano dai locali alla moda e dalle vetrine scintillanti, c’era un piccolo caffè dal nome semplice: “L’Angolo”. Non aveva insegne sgargianti né musiche assordanti, ma un profumo costante di caffè appena macinato e di pane caldo. I clienti erano quasi tutti abituali: vicini di casa, pensionati, studenti con pochi soldi e tanta fretta.

Da tre anni, in quel microcosmo tranquillo, lavorava Alina.

Quella mattina, come tante altre, stava passando lo straccio sui tavoli, muovendosi in automatico, mentre la mente correva ai conti da pagare e all’affitto che incombeva come una nuvola nera. Da quando sua madre se n’era andata, le spese erano diventate un muro sempre più alto. Aveva iniziato a fare turni extra, rinunciando piano piano al suo sogno di iscriversi all’università.

— Alina, smettila di sognare a occhi aperti! Tra poco apriamo, — la richiamò la voce ruvida ma familiare di Zina, la cuoca.

Alina sobbalzò e si affrettò verso la cucina. Zina, ormai vicina alla pensione, era severa quanto basta, ma le aveva sempre voluto bene: a pranzo le riempiva il piatto fino all’orlo e spesso le infilava di nascosto un sacchetto con qualche torta avanzata.

— Eccomi, Zina Petrovna! — rispose Alina, tirandosi a posto il grembiule e legandosi meglio i capelli.

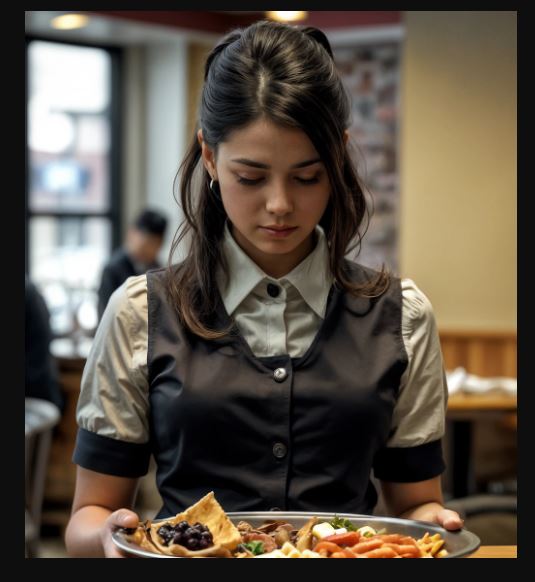

La giornata scorreva lenta, una simile all’altra: clienti che entravano e uscivano, ordini annotati al volo, brevi chiacchiere di circostanza, piatti da portare e vassoi da sparecchiare. A fine turno, Alina sentiva le gambe bruciare e le spalle pesanti, ma non se lo concedeva nemmeno come lamentela: semplicemente, era la sua vita.

Verso sera, quando mancava poco alla chiusura e il locale si era quasi svuotato, la porta si aprì con un lieve cigolio. Entrò un uomo sui cinquant’anni, vestito con un completo perfetto, taglio sartoriale e un orologio che valeva più di tutti i mobili del caffè messi insieme. Scelse un tavolino accanto alla finestra, si sedette e, senza guardarsi attorno, tirò fuori il telefono, iniziando a digitare con rapidità.

Con il taccuino in mano e il sorriso professionale, Alina si avvicinò.

— Buonasera, cosa posso portarle? — chiese con gentilezza.

L’uomo alzò lo sguardo e la fissò. Per un attimo nei suoi occhi passò un lampo di stupore, come se davanti a lui fosse comparsa un’immagine dal passato.

— Un espresso doppio, per favore, — rispose infine, senza smettere di osservarla.

Quello sguardo intenso mise Alina a disagio. Annotò l’ordinazione più in fretta del solito e si allontanò, cercando di ignorare la sensazione di essere scrutata.

Quando fu il momento di pagare, l’uomo lasciò il denaro sul vassoio e se ne andò senza aggiungere altro. Alina, sistemando il resto, si accorse che sotto lo scontrino c’era una banconota di grosso taglio. Una mancia spropositata per un semplice caffè. Guardò verso la porta, ma l’uomo era già sparito.

Cercò di restituire i soldi rincorrendolo fino all’ingresso, ma lo trovò soltanto sulla soglia.

— Scusi, credo si sia sbagliato… — iniziò, porgendogli la banconota.

Lui la guardò con un mezzo sorriso stanco.

— Non mi sono sbagliato. Tieni, te li sei guadagnati, — mormorò, e uscì senza aspettare risposta.

Da quel giorno, la scena cominciò a ripetersi. L’uomo arrivava quasi ogni sera, si sedeva allo stesso tavolo, ordinava lo stesso espresso doppio e lasciava sempre mance importanti. Non parlava quasi mai, si limitava a osservarla di tanto in tanto, con uno sguardo che Alina non capiva.

Zina, che non si lasciava sfuggire nulla, prima o poi doveva dire la sua.

— Alina, cos’è questa storia? — chiese un giorno, vedendo l’ennesima banconota sul vassoio. — Che vuole da te quell’uomo in giacca e cravatta?

— Non ne ho la minima idea, — sospirò la ragazza. — Viene, prende il caffè, paga… e basta.

— Ascoltami, ragazza, — borbottò Zina incrociando le braccia. — Gli uomini pieni di soldi non buttano via così il loro denaro. Di sicuro ha un motivo. E non sempre i motivi sono puliti.

Eppure, quello sconosciuto non le aveva mai rivolto una parola fuori posto, non l’aveva mai toccata, non l’aveva mai invitata da nessuna parte. Veniva, osservava in silenzio, lasciava la sua mancia generosa e se ne andava.

Finché, una sera, superò ogni limite immaginabile: alla cassa, Alina trovò una somma pari al suo intero stipendio mensile. La ragazza rimase pietrificata, poi, stringendo il denaro nel pugno, uscì di corsa dal locale.

— Aspetti! — lo chiamò, raggiungendolo nel parcheggio. — Che significa? Perché lo sta facendo?

L’uomo si fermò, si voltò verso di lei e, alla luce gialla dei lampioni, apparve improvvisamente più vecchio e stanco.

— Mi chiamo Pavel Andreevič, — disse con voce pacata. — Se domani, dopo il lavoro, venissi al caffè “Melodia”, potrei spiegarti tutto.

Alina aggrottò la fronte.

— Perché non me lo dice adesso? — chiese diffidente.

— Perché quello che devo dirti non si liquida in due frasi in un parcheggio, — rispose aprendo la portiera dell’auto. — Domani. È importante. Per te e per me.

Quella notte Alina praticamente non dormì. Continuava a rigirarsi nel letto, pensando a mille scenari diversi, dal più assurdo al più inquietante. La mattina chiamò la sua migliore amica per confidarle tutto.

— Sei impazzita, vero? — sbottò l’amica, dopo aver ascoltato la storia. — E tu vorresti pure andarci? E se fosse uno squilibrato, un maniaco, un chissà che?

— Uno squilibrato con un completo così e l’orologio d’oro? — lo minimizzò Alina con un sorriso nervoso.

— È questo il problema! — replicò l’altra. — I peggiori sono quelli in giacca e cravatta. Senti, se proprio vuoi andarci, fammi un favore: mandami dov’è questo posto, fai una foto di lui se puoi e chiamami ogni mezz’ora. Chiaro?

Alina rise debolmente, ma accettò. In fondo, neanche lei era tranquilla.

Il giorno dopo, terminato il turno al “L’Angolo”, si sistemò un po’ i capelli, si cambiò la camicetta e si diresse verso il caffè “Melodia”. Quando entrò, lo vide subito: Pavel Andreevič era seduto a un tavolino appartato, con due tazze già ordinate.

— Buonasera, — disse Alina, sedendosi di fronte a lui. — Direi che è arrivato il momento di togliere il velo al mistero, non crede?

L’uomo inspirò profondamente. Notò che le mani gli tremavano leggermente.

— Hai ragione, — annuì. — Non girerò intorno alla questione. Andiamo dritti al punto. Io… sono tuo padre, Alina.

La parola “padre” la colpì come uno schiaffo. Per un attimo le mancò il respiro.

— Cosa…? — riuscì solo a mormorare. — Non è possibile. Mio padre ci ha abbandonate quando ero piccola. Non ha mai cercato di tornare.

— Tua madre si chiamava Natal’ja Sergeevna, — continuò lui con voce rotta. — Lavorava come infermiera in ospedale. Aveva una piccola cicatrice sul mento, dovuta a una caduta da bambina…

Alina sentì il cuore stringersi. Annuì appena, con gli occhi lucidi.

— Perché? — chiese piano. — Perché ce ne sei andato? Perché ci hai lasciate?

Pavel abbassò lo sguardo, come se non avesse il diritto di guardarla in faccia.

— Ero giovane e pieno di ambizione, — ammise. — Mi offrirono un lavoro in un’altra città, una carriera su un piatto d’argento. Pensavo di potervi mantenere a distanza, di “sistemare tutto dopo”. Poi ho conosciuto un’altra donna, e il resto… è stato una lunga catena di vigliaccherie.

Alina sentì le lacrime scendere calde. Quante notti aveva passato da bambina immaginando il volto del padre, inventandosi storie su dove fosse, perché non chiamasse? E ora lui era lì, in carne e ossa, con la faccia di un uomo che si porta addosso un rimorso antico.

— Più tardi ho capito di aver fatto un errore irreparabile, — proseguì Pavel. — Ho cercato di trovarvi, ma avevate cambiato casa, numero, città… Vi siete dissolte nel nulla.

— Mia madre è morta due anni fa, — sussurrò Alina asciugandosi le lacrime con il dorso della mano. — E non mi ha mai parlato di te. Mai.

Pavel chiuse gli occhi per un istante, come se quelle parole fossero una lama.

— Non posso chiederti di perdonarmi, — disse con voce bassa. — Ma dimmi, c’è almeno un modo per provare a rimediare, anche solo un po’?

Alina scosse la testa, incapace di rispondere. Era come se qualcuno avesse aperto una vecchia ferita che credeva cicatrizzata.

— Ho saputo di te per caso, — continuò lui. — Un mio socio abita vicino al tuo caffè. Mi ha parlato di una ragazza che lavora lì, si chiama Alina, e somiglia tantissimo a una certa Natasha che conosceva anni fa. Quando sono venuto a vederti, ho visto tua madre in te. È stato come tornare indietro nel tempo.

Alina guardò fuori dalla finestra. La gente passava, chi con una borsa della spesa, chi con il telefono all’orecchio. Nessuno immaginava cosa stesse succedendo in quel piccolo caffè.

— Non sapevo come avvicinarmi a te, — ammise Pavel. — Temevo che mi cacciassi via. Così, l’unico modo che ho trovato per esserti vicino, anche se a distanza, è stato… aiutarti economicamente. Le mance erano un tentativo goffo di fare qualcosa per te.

— Il tempo che non ci sei stato non si compra con le banconote, — rispose Alina, quasi in un sussurro.

— Lo so, — annuì lui. — Ma ora sono qui. Non posso cambiare ciò che è stato, però posso esserci adesso, se me lo permetti.

La sedia di Alina scricchiolò quando si alzò di scatto. Alcuni clienti si voltarono incuriositi.

— Ho bisogno di pensarci, — disse con voce tesa. — È troppo, tutto insieme.

E uscì, senza voltarsi indietro.

A casa pianse fino a sfinirsi. Per anni aveva coltivato rabbia verso un’ombra, un padre senza volto. E ora quell’ombra aveva un nome, un cognome, una voce che chiedeva perdono. Non sapeva più se odiarlo o desiderare di conoscerlo.

Il telefono iniziò a squillare un giorno sì e l’altro pure. Messaggi, chiamate perse, nuovi messaggi. Pavel non si arrendeva. Alina, però, si limitava a cancellare tutto senza leggere. Saltò perfino qualche turno al caffè, dicendo a Zina di non sentirsi bene.

Zina, ovviamente, non ci mise molto a passare a trovarla con una teglia di dolci ancora tiepidi.

— Su, racconta, — disse sedendosi accanto a lei sul divano. — Non sei certo il tipo da saltare il lavoro per un raffreddore.

Alina resistette qualche secondo, poi crollò e le rovesciò addosso l’intera storia, parola per parola. Quando ebbe finito, si ritrovò con la gola in fiamme e gli occhi gonfi.

— E adesso? Cosa devo fare? — chiese con voce rotta.

Zina la osservò a lungo, come se volesse leggere le risposte direttamente nel suo viso.

— Dimmi la verità, — mormorò. — Là dentro, cosa senti?

— Rabbia, — ammise Alina. — Tantissima. E dolore. Ma anche… non lo so. Come se mi avessero restituito un pezzo di qualcosa che avevo perso.

Zina sospirò.

— Le persone fanno sciocchezze, piccola. Alcuni se ne rendono conto subito, altri quando è ormai tardi. Non posso dirti io cosa devi fare. Solo tu puoi decidere se lasciarlo fuori dalla tua vita o aprirgli, anche solo uno spiraglio.

— E se mi ferisse di nuovo? — sussurrò Alina.

— L’unico modo per scoprirlo è dargli una possibilità, — rispose la donna. — Non è un obbligo. È una scelta.

Dopo che Zina se ne fu andata, Alina rimase a lungo seduta alla finestra. Il cielo era punteggiato di stelle. Le ricordarono le sere d’infanzia, quando sua madre le indicava le costellazioni, inventando storie per farla ridere.

La mattina seguente, con le mani che le tremavano leggermente, prese il telefono e compose, finalmente, il numero di Pavel.

— Possiamo vederci? — disse, quando lui rispose quasi subito. — Oggi alle sei, al parco, vicino alla fontana.

Pavel arrivò con largo anticipo. Alina lo vide camminare avanti e indietro, sistemarsi la cravatta, controllare l’orologio almeno dieci volte.

— Allora, — disse lei avvicinandosi, — ho deciso di darti una possibilità. Una. Ma questo non vuol dire che ti abbia perdonato.

Sul volto di Pavel comparve un sorriso timido, quasi incredulo.

— Lo so, — rispose. — Non chiedo più di questo.

Allungò la mano, poi la ritrasse, incerto se abbracciarla o no. Alla fine, si misero semplicemente a camminare l’uno accanto all’altra. Per la prima volta, padre e figlia parlavano davvero.

I giorni diventarono settimane, le settimane mesi. Pavel cominciò a includere Alina nella sua vita. Le mostrò il suo ufficio, le presentò alcuni colleghi, la portò a un paio di eventi aziendali. Le fece vedere le auto, il palazzo dove abitava, la routine di un uomo d’affari di successo.

— È strano, — disse una sera, uscendo da un ristorante elegante. — Ieri ero solo una cameriera dietro il bancone, oggi ceno in posti dove nemmeno sapevo esistesse il menu.

— Non sei “solo” niente, — rispose lui con un sorriso. — E, tra l’altro, direi che è ora di smetterla con il “lei”. Possiamo darci del tu, no?

La distanza cominciò lentamente ad accorciarsi. Pavel le raccontò la sua storia, i compromessi, gli errori, i rimpianti. Alina, a poco a poco, iniziò ad accettare l’idea che, nel suo presente, ci fosse davvero un padre.

Un pomeriggio, Pavel la fece sedere sul divano del suo salotto con un’aria particolarmente seria.

— Ho pensato a lungo a come dirtelo, — esordì. — So che non potrò mai restituirti gli anni perduti, ma posso fare almeno una cosa giusta. Vorrei pagarti l’università.

Alina spalancò gli occhi. Quello era il sogno che aveva sepolto sotto i turni al caffè e le bollette da pagare.

— Non posso accettare, — disse d’istinto, scuotendo la testa. — Sarebbe come… come comprare il mio perdono.

— No, — la interruppe lui con calma. — Non è un prezzo. È una responsabilità. È il dovere che avrei dovuto assumermi fin dall’inizio: assicurarti un futuro. Non ti sto chiedendo di dimenticare. Ti sto chiedendo di permettermi di esserci, adesso.

Le sue parole suonavano sincere. Alina prese qualche giorno per pensarci e, alla fine, accettò. Si iscrisse alla facoltà di management e Pavel saldò tutte le tasse universitarie. Le affittò anche un piccolo appartamento vicino all’ateneo, per risparmiarle le lunghe ore sui mezzi.

All’università, Alina si rivelò un’allieva brillante. Studiava con impegno, recuperando il tempo perduto, e ogni volta che prendeva un buon voto, chiamava sua madre soltanto nella mente, come se potesse ancora condividerlo con lei.

Dopo un po’, iniziò uno stage nell’azienda di Pavel. All’inizio come semplice assistente, a occuparsi di documenti e email. Poi, a poco a poco, le affidarono mansioni più complesse. Lei imparava in fretta, non aveva paura di fare domande, e la sua determinazione non passò inosservata.

Qualche anno dopo, in una luminosa mattina d’ufficio, Alina e Pavel discutevano di un nuovo progetto seduti uno di fronte all’altra. Lui si fermò a guardarla, con un’espressione che mischiava orgoglio e stupore.

— Sai a cosa stavo pensando? — disse, appoggiandosi allo schienale.

— Di solito a qualcosa di complicato, — scherzò lei.

— Pensavo che potresti diventare la mia vice, — rispose serio.

Alina si immobilizzò.

— Io? Davvero?

— Davvero, — annuì. — Hai talento, carattere e testa. E, soprattutto, ti sei guadagnata tutto questo da sola. Il fatto che tu sia mia figlia è solo un motivo in più per esserne fiero.

Alina si voltò verso la grande finestra. Là sotto, la città pulsava di vita: gente che correva, taxi che sfrecciavano, vite che si incrociavano senza sfiorarsi mai.

— Non sono più quella bambina che aspettava invano che suo padre tornasse, — disse piano. — Né la cameriera che contava ogni moneta per arrivare a fine mese.

— Sei diventata più forte, — disse lui. — Hai trasformato il dolore in qualcosa che ti ha resa grande.

— Il dolore lo ricordo ancora, — ammise, guardandolo negli occhi. — Ma non ci vivo più dentro. Fa parte della mia storia, non è più la mia prigione.

Pavel si alzò, fece il giro della scrivania e la strinse in un abbraccio sincero, senza più esitazioni.

— Grazie per avermi dato una possibilità, — sussurrò.

— Grazie a te per non aver rinunciato a cercarmi, — rispose lei.

Rimasero per un momento affacciati alla finestra, fianco a fianco. Un padre e una figlia che il destino aveva separato e poi, a modo suo, ricongiunto.

Davanti a loro si aprivano nuovi progetti, nuove sfide, giornate piene di riunioni, decisioni, responsabilità condivise. Non potevano cancellare gli anni perduti, ma potevano costruire qualcosa di nuovo, mattone dopo mattone.

Ed era questo, in fondo, ciò che contava davvero.