Per anni, la famiglia di mio marito, Tom, mi ha tenuta a distanza con eleganza crudele. Fin dai giorni del fidanzamento ero l’elemento fuori posto nel loro salotto perfetto. Ogni ritrovo finiva con me che tornavo a casa a pezzi. Ricordo la prima volta che mia suocera, Alice, mi puntò addosso quel sorriso da regina e lo sguardo dall’alto in basso: «Sei graziosa, tesoro. Ma Tom… lui punta in alto. Tu, invece, sei… semplice». Non servivano altre parole: non ero “materiale da famiglia”.

Suo fratello, Jack, era peggio. Non perdeva occasione per infilzarmi con battutine in apparenza innocue. «Jacqueline,» diceva stiracchiando il mio nome, «non immaginavo che decorare torte fosse così estenuante. Dev’essere un gran sacrificio… stare lì a spalmare glassa». Se provavo a ribattere, alzava le mani ridendo: «Oh, dai, scherzavo!».

No. Non era uno scherzo. Era un modo elegante per tenermi al mio posto.

Quando ne parlavo con Tom, lui sospirava e scrollava le spalle: «Non lo pensano davvero, Jackie. Sono fatti così». Parole leggere come carta velina che non coprivano nulla: sguardi freddi, sussurri taglienti, inviti “dimenticati”. Ero, semplicemente, tollerata.

A Natale preparavo regali fatti a mano, curati e personali; in cambio, ottenevo sorrisi stirati e grazie sussurrati tra i denti. Così i miei dolci divennero la mia lingua segreta: torte impeccabili, fiori di zucchero minuscoli come promesse, superfici lucide come scudi—un modo per dire “valgo” a chi non voleva ascoltare.

Poi, un messaggio inaspettato di Jack: «Ciao Jacqueline, potresti fare una torta per il mio compleanno questo weekend? Niente di sofisticato, qualcosa di semplice. Grazie». “Semplice”? Da lui? Sembrava un ramo d’ulivo. L’ho preso.

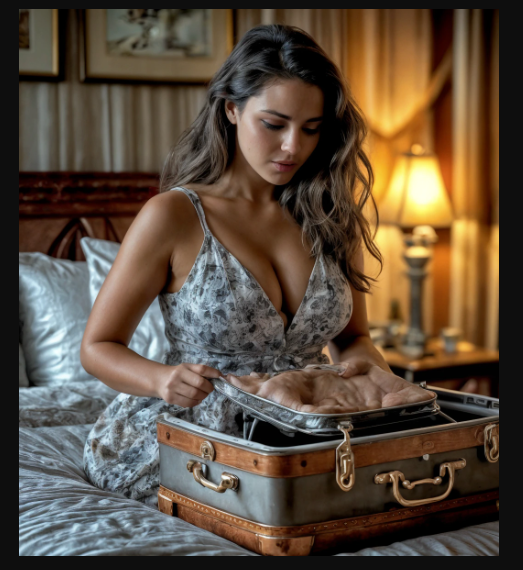

Misi l’anima in quella torta: tre piani, crema al burro sfumata tra azzurro e argento, fiori dipinti a mano, proporzioni perfette. Sobria, elegante, esattamente come avrei voluto apparire ai loro occhi: irreprensibile e, se necessario, invisibile.

Il giorno della festa entrai con la torta tra le braccia e il cuore alto in gola. Bastarono due passi nella sala per sentire qualcosa rompersi: striscioni con scritto “Buon viaggio!”, pareti tappezzate di foto di Tom con un’altra donna. Abbracci, cene, tramonti. Un album di una vita parallela.

Non era un compleanno. Era il varo del suo tradimento.

Jack mi si piantò di fronte compiaciuto: «Bellissima torta. Azzeccatissima, non trovi?». Le mani mi tremarono. Avrei voluto scaraventarla per terra. Invece la poggiai con delicatezza sul tavolo.

Tom arrivò poco dopo, la mano posata con naturalezza sul braccio di lei. «Jacqueline…» cominciò, con quella voce finta colpevole che si mette quando si sa di essere già stati assolti da tutti tranne che da se stessi.

«Che significa tutto questo?» La mia voce uscì pulita, senza crepe.

Lui abbassò gli occhi. «Non sei tu, sono io. Ci siamo allontanati. Parto con lei. In Europa. Il divorzio… a breve».

“Divorzio” atterrò al centro della stanza come un sasso nel vetro. Guardai attorno: Alice distolse lo sguardo, Jack si gustava la scena. Sapevano. E avevano apparecchiato.

Mi raddrizzai. Se volevano uno spettacolo, glielo avrebbero avuto, ma con la mia regia. «Hai ragione, Jack,» dissi fredda, «questa torta è perfetta».

La trascinai al centro, presi il coltello e tagliai fette nette, eleganti. Ne posai una nel piatto di Tom. «Per te. La dolcezza richiede costanza: un ingrediente che ti è mancato».

Una all’amante. «Per te. Che la glassa non ti inganni: il difficile è reggere gli strati».

Poi a Jack. «Per te. Grazie dell’invito. Ultima volta che recito nella vostra commedia».

Lasciai il coltello, presi la borsa e me ne andai senza voltarmi.

Nei giorni successivi, la messa in scena si sbriciolò da sola: Tom perse il lavoro, l’idillio evaporò, e le porte che credeva spalancate si chiusero. Jack, improvvisamente, non fu più spiritoso: gli stessi amici che ridevano alle sue battute ora sussurravano di lui.

Io? Respirai. Dormii. Cucinai per me e per nessun altro. Mi sentii leggera, intera.

Quando Tom mi scrisse: «Ho sbagliato», risposi con una sola riga: «Le seconde possibilità non sono per chi rompe a piacere». E andai avanti. Non più “semplice”. Solo libera.