La sorpresa

Volevo fare una sorpresa a mio figlio: passare nel suo nuovo ristorante senza avvisare nessuno. Mi sono vestita come faccio sempre — semplice, ordinata, dignitosa — e ho preso l’autobus per il centro.

Appena varcata la soglia, una ragazza dall’eleganza studiata mi ha scrutata dall’alto in basso con un mezzo sorriso.

«Dovrebbe alzarsi,» ha detto con tono da regina annoiata. «Questo tavolo è prenotato. E, se permette, il suo abbigliamento non è proprio in linea con il locale.»

Non ho replicato. Ho piegato il tovagliolo, ho preso la borsa e sono uscita in silenzio. Non volevo una scenata. Ma il vero colpo è arrivato il giorno dopo, quando ha bussato alla mia porta… come fidanzata di mio figlio.

Una vita per Ethan

Ethan è sempre stato il mio orgoglio. L’ho cresciuto da sola, rinunciando a qualunque sfizio: niente viaggi, niente vestiti costosi, stessa casa da anni e un guardaroba essenziale. Ogni turno extra, ogni moneta messa da parte aveva un solo scopo: dargli il futuro che meritava.

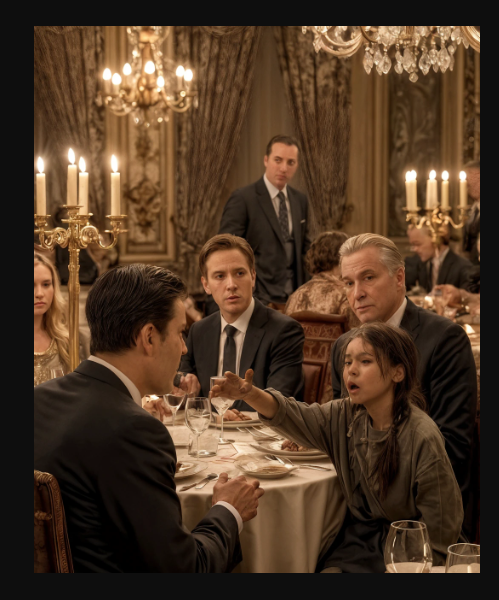

E ce l’ha fatta. Determinato, brillante, ha aperto il suo ristorante. Quel giorno, per la sorpresa, avevo scelto il mio vestito migliore — sobrio ma curato — e mi ero seduta vicino alla finestra con una tazza di tè. Le luci soffuse, le risate, il tintinnio delle posate… poi è comparsa lei.

Alta, impeccabile, e con quell’aria di chi non ha mai dovuto chiedere scusa.

«Questo tavolo è mio e del mio fidanzato,» ha tagliato corto. «Si sposti.»

«Non ho visto nessuna prenotazione—» ho provato a dire.

«Non è questo il punto,» mi ha troncata, gelida. «Un posto così non è per tutti. Qualcuno potrebbe persino imbarazzarsi.»

Quelle parole mi hanno bruciato come ammoniaca in gola. Ho lasciato pochi spicci sul piattino ed è finita lì. O almeno così credevo.

La rivelazione

La sera non ho raccontato nulla a Ethan. Il giorno dopo dovevamo pranzare insieme da me e volevo che fosse un momento sereno. Ho apparecchiato con cura, ho messo i fiori buoni in centro tavola. Quando ho aperto la porta, il sorriso mi si è congelato.

Era lei.

«Ciao, mamma!» Ethan mi ha stretta forte. «Ti presento Bella.»

«Un piacere,» ha detto lei porgendomi la mano con miele sulla voce e ghiaccio negli occhi.

Abbiamo mangiato in una calma di superficie. Ethan parlava, pieno d’entusiasmo, senza accorgersi della corrente sotto. A metà pranzo si è fatto serio.

«Mamma, Bella sogna di aprire un caffè. Vorremmo chiederti un prestito.»

«Un caffè?» ho ripetuto, come per prendere tempo.

Bella annuiva luminosa. «Un’opportunità unica. Ti restituiremo tutto, promesso.»

Quando è andata in bagno, ho abbassato la voce. «Ethan, ieri quella ragazza mi ha umiliata al ristorante. Non mi fido.»

Lui si è rabbuiato. «Perché non me l’hai detto subito?»

«Perché volevo proteggere questo momento. Ma devi stare attento.»

Bella è rientrata proprio allora. Ethan, teso, ha vuotato il sacco. Lei mi ha inchiodata con lo sguardo.

«Perché non vuoi aiutarci?»

«Perché ieri mi hai insultata.»

«Ti sbagli,» ha sorriso finta. Poi, capendo che non arretravo di un passo, ha lasciato cadere la maschera: «O sei con noi, o contro di noi. Scegli: lei o io.»

Ethan ha esitato, si è alzato e se n’è andato con lei.

Il piano

Un mese dopo è arrivato l’invito: inaugurazione del caffè di Bella. Ethan aveva trovato i soldi altrove. «Vieni,» mi ha detto, «vorrei rimediare.»

Ho accettato. Ma non a mani vuote. Sono arrivata curata, con un piccolo registratore in borsa, d’accordo con il barista perché lo facesse partire al momento giusto.

La festa era sfarzosa, Bella al centro di tutto come un lampadario di cristallo. L’ho presa da parte, due parole in un angolo.

«Andrà alla grande,» ha riso. «Una parte dei soldi la investo… il resto me lo godo. Ethan non mi serviva come uomo: mi servivano i suoi soldi. Tu, invece, sei sempre stata un intralcio.»

Siamo rientrate in sala. E lì è sceso il silenzio. La registrazione già andava dagli altoparlanti.

«Bella…?» Ethan aveva il volto di chi vede crollare una casa.

Lei ha balbettato scuse, ma gli sguardi attorno l’hanno spogliata d’ogni credibilità. La gente ha iniziato a defluire, i bicchieri a restare pieni, la musica a perdere ritmo. La verità, finalmente, era al centro della stanza.

La riconciliazione

Pochi giorni dopo, Ethan mi ha invitata a cena nel suo ristorante. Il tavolo più bello, i piatti preferiti, i dettagli che solo un figlio attento ricorda.

«Mamma,» ha detto con gli occhi lucidi, «mi dispiace. Mi avevi avvertito e non ti ho ascoltata.»

Gli ho preso la mano. «Si cresce anche così.»

Ha alzato il calice. «A mia madre, Claire: la donna che ha dato tutto chiedendo solo la mia felicità.»

Le lacrime mi hanno rigato il viso mentre in sala partiva un applauso lieve come pioggia buona.

«Con Bella è finita,» ha aggiunto. «Ho chiuso il prestito. Ho imparato.»

In quell’istante ho capito che, attraverso quel dolore, Ethan era diventato più forte. E io, per la prima volta dopo tanto tempo, mi sono sentita davvero in pace.