New York indossava l’autunno come una velatura di miele. Edward Miller, quarantadue anni, milionario stimato per fiuto negli affari e filantropia discreta, scese dall’auto sistemando con gesto misurato i gemelli della camicia italiana. Quella sera, però, non era il solito uomo imperturbabile: il cuore gli martellava. Dopo due anni di fidanzamento, aveva deciso di chiedere a Isabella di sposarlo.

Davanti a lui, il ristorante The Gilded Lily luccicava come un set cinematografico. All’ingresso, rose bianche; nell’aria, scie di zafferano e rosmarino.

Stava per varcare la soglia quando sentì tirare il cappotto. Si voltò. Una bambina di sei anni, vestiti strappati, scarpe lise, le guance impolverate; ma negli occhi—scuri, profondi—una serietà da adulto.

«Per favore, signore…» mormorò senza alzare lo sguardo.

Edward la riconobbe: l’aveva intravista giorni prima vicino a Central Park, immobile, come se osservasse il mondo da dietro un vetro. Le porse alcune banconote con gentilezza. «Come ti chiami?»

«Maya.»

«Abbi cura di te, Maya.»

Lei annuì; prima di allontanarsi, lanciò un’occhiata al ristorante, inquieta, come se avvertisse qualcosa.

Dentro, Isabella lo attendeva già. Trentacinque anni, elegante, sorriso calibrato. «In ritardo,» lo punzecchiò con aria divertita.

«Solo quel tanto che basta per farti desiderare di più,» scherzò lui.

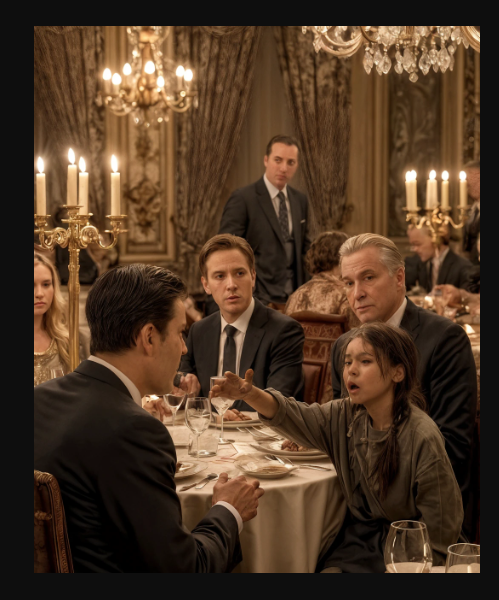

La cena filò tra calici tintinnanti, aneddoti e risate, accompagnata da un quartetto d’archi e dalla luce morbida delle candele. Edward aveva pianificato ogni dettaglio.

Quando arrivò il dessert—mousse al cioccolato con foglie d’oro—Isabella si alzò un istante per andare in bagno.

Ed ecco l’imprevisto: tra i tavoli comparve la sagoma minuta di Maya. Edward sussultò.

«Signore,» sussurrò affannata, «non mangi quel dolce: ci hanno messo qualcosa dentro.»

«Che stai dicendo?» chiese lui, irrigidito.

«L’ho visto dalla finestra. La prego, mi creda.»

Il dubbio lo colpì come una fitta, ma la fermezza negli occhi della bambina spazzò via l’esitazione. Chiamò il cameriere con calma, ordinò un secondo dessert—pretesto per un’ulteriore “sorpresa”—e, quando Isabella tornò, scambiò le porzioni con naturalezza.

Quella notte il tarlo del sospetto non lo lasciò. Fece analizzare in un laboratorio privato la mousse rimasta. Al mattino, il responso fu netto: nel dolce c’era un sedativo. Non letale, ma sufficiente a stordire, soprattutto insieme al vino.

Non affrontò Isabella. Dopo una settimana chiuse la relazione. Lei non fece drammi: raccolse i regali costosi e uscì dalla sua vita.

Edward, invece, non smise di pensare a Maya.

La cercò nei dormitori pubblici, nelle mense, tra le vie di Manhattan. La trovò davanti a un centro di assistenza, seduta su una panchina, intento fisso ai piccioni.

«Maya,» la chiamò piano.

La bambina sollevò il viso, pronta a fuggire.

«Mi hai salvato la vita,» disse con voce ferma. «Lascia che adesso sia io a prendermi cura della tua.»

Attraverso la sua fondazione, le procurò visite mediche, una casa sicura, scuola e prospettive. Seguì da vicino i suoi progressi, andandola a trovare regolarmente. Col tempo Maya tornò a ridere, a immaginare, a fidarsi.

Anni dopo si laureò con lode e avviò un programma per aiutare altri ragazzi come lei.

Edward non dimenticò mai quella sera. Capì che gli avvertimenti più autentici arrivano dalle voci che nessuno ascolta, e che la ricchezza ha un senso solo se diventa architettura di speranza.

Quando pensava a Maya, non provava tristezza ma gratitudine: quella notte non aveva soltanto evitato un inganno—aveva ritrovato il centro della propria vita—la bontà, il coraggio, e l’attenzione per chi non ha voce.