La telefonata colpì Irina Nikitična nel momento meno opportuno. La mattina scivolava caotica: i bambini rimbalzavano sull’ingresso in cerca di scarpe e zaini, in cucina il bollitore soffiava come un treno. Stava riempiendo il thermos quando il cellulare, abbandonato sul davanzale, prese a vibrare.

— Pronto, Irina Nikitična? — disse una voce maschile, chiara, impostata. — Sono Mikhail Artëm’ev, rappresento una catena di negozi. Avrei una proposta per lei.

Irina rimase a metà gesto, teiera in una mano e telefono nell’altra. Che diavolo di proposta alle otto e mezza? Una parentela spuntata dal nulla? Una colletta? O l’ennesimo raggiro ai danni di una vedova con tre figli?

— Vede… — proseguì l’uomo — i prodotti prossimi alla scadenza non possono restare a scaffale, ma spesso sono ancora perfetti. Abbiamo creato un gruppo di acquirenti che li prende a prezzi simbolici. Le andrebbe di farne parte?

La parola “scaduto” le rimbombò in testa. Sapeva che tanti risparmiavano così, ma comprare apposta ciò che altri “buttano” le suonava come una resa.

— Perché proprio io? — chiese piano.

— La sua collega, Žanna Albertovna, mi ha detto che cresce tre figli da sola. Con uno stipendio da insegnante… non è facile mettere in tavola pasti completi.

Quelle parole punsero più della necessità. Ogni mese un equilibrio precario: libri o frutta, scarpe nuove o un po’ di carne. Eppure, sentirsi scelta come “caso di bisogno” le bruciò.

Aprì il frigo quasi senza volerlo: qualche surgelato, due patate, un cucchiaio di ricotta, una lattina di latte condensato. Tutto in ordine, ma desolante. Sospirò.

— Va bene — mormorò. — Proviamo.

Il primo incontro col furgone-magazzino fu una prova di orgoglio. Nel retro di un supermercato, accanto ai cassonetti, una piccola folla aspettava: soprattutto anziani con cappotti lucidi d’usura, borse di tela logorate, cestini di plastica colorata. Irina si sentì fuori posto, con la paura sciocca d’essere riconosciuta. Ma quando lo sportello si alzò e apparvero le casse, i dubbi evaporarono: sovracosce di pollo a prezzo di macinato, yogurt a pochi spiccioli, burro a un terzo. Una boccata d’aria.

A casa si mise subito ai fornelli. Latte a fiamma dolce, burro chiarificato in un vasetto. L’appartamento profumò di festa.

Rientrò Sonja e si illuminò.

— Mamma, che profumo! Che hai preparato?

— Ho scovato un posto conveniente — alleggerì Irina. — Da oggi, polpette quasi da ristorante.

Sonja ripulì la scodella di zuppa, la polpetta morbida e la cioccolata calda. — Oggi ho mangiato da regina! Grazie, mamma!

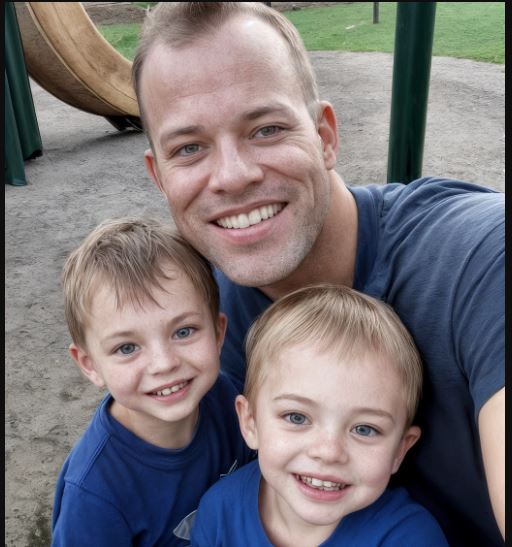

I due piccoli, Gleb e Matvej, fiutarono la novità.

— Da dove saltano fuori i soldi per il cibo “vero”? — indagò Gleb.

— Forse la mamma ha trovato un tesoro — azzardò Matvej.

— O un benefattore! — rilanciò Gleb, strizzando l’occhio alla sorella.

— Ha detto che è un negozio economico — chiuse lì Sonja.

La sera però ripresero l’assalto.

— Mamma, davvero: dove li prendi questi alimenti?

— È semplice — sorrise, stremata. — C’è un furgone che ogni tanto vende a prezzi bassissimi. Tutto qui.

Da quel giorno Irina incastrò gli orari sulle consegne. Mikhail aprì un gruppo in app: una volta a settimana pubblicava l’elenco della merce. Per Irina fu un salvagente: menù pianificati, conti più leggeri, piccole sorprese per i bambini. Dormiva meglio; a scuola se ne accorsero.

Poi il guaio. Una partita di yogurt alla frutta: data regolare, aspetto irreprensibile. I bambini lo mangiarono felici e mezz’ora dopo erano piegati dai crampi.

— Dio mio, che ho combinato! — singhiozzò Irina. Lei non l’aveva toccato e stava bene; corse in farmacia, rientrò, vegliò i piccoli, canticchiò piano per calmarli.

Il mattino dopo li tenne a casa e giurò: «Mai più furgoni». Per settimane tornò a piatti semplici e ripetitivi. I bambini borbottarono.

— Mamma, ormai stiamo bene. Perché non torniamo? — chiese Gleb.

— E lo yogurt… un po’ è colpa nostra — ammise Matvej. — Aveva un sapore strano e noi ci siamo buttati.

— Già — annuì Sonja. — Prendiamo solo cose da cuocere. Anche al supermercato “normale” può capitare.

Quelle frasi la fecero riflettere. Forse non era il sistema in sé: servivano prudenza e criterio.

Alla consegna successiva prese la borsa e uscì. Sul marciapiede, tra le auto, notò un portafoglio grande, pelle vera, un lieve profumo di colonia. — Non portarlo in commissariato! — gracchiò alle sue spalle una donna in gonna sgargiante e foulard. — Aprilo: capirai di chi è.

Irina si voltò: la figura si allontanava già. Infilò il portafoglio nella borsa, incerta.

Completò gli acquisti e rientrò. Era domenica, i bambini dormivano. Alcune compagne di Gleb, però, l’avevano vista in fila di buon’ora.

«Mi hanno beccata», pensò con lo stomaco annodato.

Stava ancora sistemando la spesa quando Gleb piombò in cucina, furibondo.

— È vero che compri roba scaduta?

Irina impallidì, poi arrossì.

— Ti rendi conto di come sembra? — urlò lui. — Mi vergogno ad andare a scuola!

Sbatté la porta, Matvej dietro a ruota. Rifiutarono le polpette. Solo Sonja mangiò in silenzio; poi mormorò:

— Nemmeno io ne prenderò più, mamma… — e, vedendo le lacrime negli occhi di Irina, aggiunse piano: — Non dirò niente a nessuno.

— Dillo pure! — ribatté Gleb, riaffacciandosi. — Quelle polpette mi hanno rovinato la vita!

Irina gli si avvicinò, lo guardò dritto.

— Hai diritto a vergognarti o arrabbiarti — disse quieta. — Ma quando non sapevate, eravate felici. Con il mio stipendio riuscivo a sfamarvi dignitosamente? Facevo il possibile. La verità non cambia ciò che avete mangiato ieri: era buono e sicuro.

Silenzio teso. Gleb serrò la mascella e si chiuse in camera. Irina rimase con il grembiule stretto tra le dita.

Più tardi, lui fissava il vetro con una tazza di cacao quasi freddo, pensando a Veronika: un tempo amica, ora distante per le voci sul “cibo scaduto”.

— Dicono che potresti avvelenarli — sussurrò.

Irina gli posò una mano sulla spalla.

— Parlerò io con Veronika. Non darei mai ai miei figli qualcosa di pericoloso. È cibo semplice, scontato. La vostra salute non si baratta.

— Glielo dirai — borbottò amaro — ma non verrà più.

Quando la casa tacque, Irina si ricordò del portafoglio. Dentro, alcune banconote da cinquemila, carte, biglietti da visita. Su uno lesse: “Evgenij Tengizovič Gluchov, Capo del Dipartimento dell’Istruzione Regionale”.

— Žeňka? — le sfuggì. — Non può essere.

Le tornò alla mente il politecnico del paese: un tipo un po’ vanitoso ma buono, cresciuto solo dalla madre; il padre, dicevano, un alpinista georgiano morto prima che nascesse.

Compose il numero.

— Pronto?

— Ho trovato il suo portafoglio…

Un attimo di silenzio.

— Capisco. Siete una persona onesta. Quanto volete per restituirlo?

— Niente — tagliò corto. — Non intendo guadagnarci.

— Non potete immaginare quanto significhi per me! Dov’è casa vostra? Arrivo subito.

Mezz’ora dopo, campanello. Alla porta un uomo sui cinquanta, brizzolato, sguardo allegro: il vecchio Žeňka negli occhi.

— Irka! Sei tu! Perché non me l’hai detto subito?

Tirò fuori cinque rose rosa, poi recuperò il portafoglio e le mostrò un’incisione all’interno: “Al mio unico figlio, Evgenij. Con amore, mamma”.

— Ora capisci? — disse, con una dolcezza nuova. — Lei era insegnante. Mi promise un portafoglio di pelle se avessi passato gli esami. Non so come mise insieme i soldi. Alla laurea me lo regalò. Da quando non c’è più, è il pezzo di lei che porto sempre.

— Mi dispiace — sussurrò Irina.

— In pochi lo sanno — fece lui. — E tu? Come sei finita qui?

— Insegno. Primaria.

— Io… sono stato “promosso” preside. Alla scuola diciannove — rise piano. — Ho difeso troppo a lungo una scuola di campagna.

— Ma io lavoro proprio alla diciannovesima! — spalancò gli occhi Irina.

— Allora sono il tuo capo! — scherzò. — Com’è l’aria lì?

— Colleghi esperti e generosi. E una vicepreside ad interim: Žanna Albertovna.

— Interessante… — poi, guardando il tavolo: — Ci prendiamo un tè?

— Oddio, scusami! — Irina corse al bollitore, tirò fuori la tovaglia “delle feste”.

Entrò Sonja, curiosa.

— Sono Sof’ja Andreevna — disse porgendo la mano.

— Evgenij Tengizovič, il nuovo preside — rispose lui con aria cerimoniosa.

— Vivrà da noi? — domandò lei, arrossendo.

— Dipende da te — rise.

I fratelli sbucarono sull’uscio, improvvisamente composti.

— Una mamma eroica — commentò Evgenij. — Farò in modo che lavori nelle condizioni migliori.

Tra tazze fumanti e risate smorzate, lui abbassò la voce indicando una foto incorniciata.

— E senza un marito come te la cavi?

— Come viene — disse piano Irina. — I bambini sono bravi. Ce la mettono tutta.

I tre annuirono in coro, zelanti.

Il giorno seguente, assemblea solenne. Prime ore sospese per presentare il nuovo preside. Le liceali, saputo che era un uomo, si erano truccate con precisione chirurgica.

Evgenij parlò semplice e diritto. Anche i più turbolenti tacquero.

— Ora ditemi cosa vi sta a cuore nella nostra scuola.

Gelo. Non capitava spesso che si desse la parola agli studenti. Una ragazza però alzò la mano:

— Succede una cosa vergognosa! Alcuni insegnanti — e lanciò un’occhiata a Irina — fanno la fila per la merce prossima alla scadenza. È decoroso? Un insegnante dovrebbe dare l’esempio di un’alimentazione sana!

Irina diventò paonazza. Evgenij alzò la mano.

— Un momento. Prima di giudicare, provate a mettervi nei panni di chi è costretto a certe scelte. Non c’è nulla di infame nel risparmiare quando i soldi non bastano.

— Ma poi danno quel cibo ai figli! — incalzò la ragazza. — Chi verrà a casa mia?

— Calmati — disse fermo il preside. — Se parli di Irina Nikitična, sappi che compra spesso per la sua vicina pensionata. Conoscete tutti quanto sia corta la pensione.

La ragazza abbassò gli occhi, confusa.

— E per tutti: se avete problemi con un insegnante o un compagno, venite nel mio ufficio. — La voce divenne tagliente. — Basta pettegolezzi. Basta prepotenze. Chiaro?

Silenzio di quelli che restano.

Più tardi, Veronika si avvicinò a Irina.

— Mi perdoni. Non sapevo…

— Non pensarci — sorrise Irina. — Passata e archiviata.

La sera, Evgenij la chiamò.

— Ti va di cenare?

— Volentieri, ma ho compiti da correggere e cena da preparare…

— Non usciamo — disse sereno. — Pizza e sushi per cinque, a casa tua. Arrivo.

— Sei rimasto lo stesso — rise lei.

— Tu, meglio — rispose lui.

A tavola, tra scatole profumate, Evgenij guardò i bambini.

— So cosa pensate: “Ecco il nuovo papà”. Un po’ sì. Vorrei essere il vostro migliore amico e un buon marito per vostra madre, senza rubarvi spazio. Facciamo un patto: mi lasciate corteggiarla?

Si scambiarono un’occhiata e, all’unisono:

— D’accordo!

— E perché non avete chiesto a me? — fece la spavalda Sonja. — Avevi detto che saresti vissuto da noi se lo volevo io!

— Non verrò a vivere qui — le toccò il naso. — Ho una casa più grande. Se vi piacerà, andremo tutti lì; altrimenti sarò “zio Žeňka” che passa spesso. Affare fatto?

— Non papà: zio Žeňka! — gridarono i due piccoli.

— Approvato — rise lui. — Vedi, Sonja? Sei in minoranza.

Irina scoppiò a ridere. Da tempo la vita non le pareva così leggera.

— Allora, il prossimo weekend da me! — propose Evgenij.

— Evviva! — saltò Sonja. — Hai l’altalena?

— Altalene no… ma c’è una poltrona a dondolo in veranda. A mia madre piaceva tantissimo.

I bambini decisero di non millantare a scuola il nuovo legame. Evgenij, però, seppe farsi voler bene: meno videogiochi, più libri, più conversazioni.

Un giorno Gleb cedette e disse a Veronika:

— Sai che un anno fa è morto nostro padre? Nostra madre cresce noi tre e insegna ad altri trenta. Con il suo stipendio, è un miracolo se mangiamo.

Veronika lo abbracciò in lacrime.

— Sono stata sciocca. Tua madre mi perdonerà?

Qualche tempo dopo, Evgenij propose:

— Perché non ci trasferiamo tutti insieme? Gleb, saresti vicino all’università; i piccoli li accompagno io. E per tua madre — guardò Irina — un anno di respiro: congedo retribuito. Se le mancherà la classe, le manderò qualche bimbo da preparare alla prima.

Irina non oppose resistenza. Per la prima volta dopo tanto, sentì chiaramente che la vita, finalmente, stava cambiando in meglio.