Vent’anni fa ho perso il mio bambino e, nello stesso dicembre, anche mio marito. L’unica cosa che mi ha impedito di crollare del tutto fu un gesto minuscolo: comprare dei giocattoli per una bambina incontrata in un supermercato. E questa Vigilia di Natale, proprio lei è tornata da me—ormai donna—con gli occhi lucidi e un segreto capace di riscrivere ogni cosa.

Sono passati due decenni, eppure ricordo ancora quel silenzio che riempiva casa come una nebbia. Niente vagiti. Niente ninne nanne. Solo l’orologio della cucina che batteva il tempo, indifferente al fatto che il mio mondo si fosse spezzato.

Ero al quinto mese quando persi il bambino.

Nessun preavviso. Nessun ultimo colpetto sotto le costole. Solo luci al neon, odore di disinfettante, e un medico che cercava parole gentili mentre io precipitavo nel vuoto. Poi… la culla. Vuota.

La notte mi ritrovavo nella cameretta, con in mano tutine minuscole che non sarebbero mai state indossate. Avevo sistemato peluche sulla poltrona a dondolo la settimana prima; restarono lì, immobili, come se aspettassero qualcuno che non sarebbe mai arrivato. Le pareti gialle che avevamo dipinto insieme mi pungevano gli occhi ogni volta che passavo davanti a quella porta.

Una settimana dopo, mio marito fece la valigia. Pensai avesse bisogno di respirare, che magari sarebbe andato da suo fratello. Invece fissò il pavimento e disse, senza alzare lo sguardo:

«Io ho bisogno di una famiglia. E qui… non ne vedo più una.»

I medici mi avevano già detto la verità più crudele: il danno era troppo grave. Non avrei potuto portare avanti un’altra gravidanza. Il mio corpo mi aveva tradita in un modo che non sapevo perdonare.

Tre giorni dopo arrivarono le carte del divorzio. Lui parlò di “figli veri”. Come se il mio non lo fosse stato. E poi se ne andò anche lui, lasciandomi con una casa piena di stanze e nessun motivo per entrarci.

Quel Natale non venne nessuno.

Smisi di rispondere ai messaggi. Alcuni giorni ingoiavo una fetta di pane tostato solo per avere abbastanza forze da piangere. Aprivo la doccia per coprire i singhiozzi, così i vicini non li sentivano. Ma il dolore non si misura in lacrime: ti si deposita nelle ossa e resta lì, in attesa.

Qualche giorno prima di Natale mi accorsi che non uscivo di casa da più di una settimana. Non avevo più latte, né tè, né pane. Non avevo nemmeno fame—solo il bisogno di stringere qualcosa di caldo tra le mani.

Così mi coprii come potevo e andai al negozietto all’angolo.

La musica natalizia era assordante. I corridoi erano pieni di persone che ridevano, spingevano carrelli colmi di dolci, carta regalo, vino. Sembravano illuminati dall’allegria. Io invece tenevo una scatola di tè economico e fissavo il pavimento, cercando di non cedere davanti a tutti.

Poi sentii una voce sottile:

«Mamma… secondo te quest’anno Babbo Natale mi porta una bambola? E le caramelle?»

La bambina avrà avuto cinque anni. I capelli raccolti in una coda storta, una cicatrice chiara che le tagliava la guancia. Si aggrappava al cappotto della madre come se fosse l’unica cosa stabile al mondo. Nel loro carrello c’erano solo latte e pane.

La donna si accucciò, le carezzò i capelli e le si velarono gli occhi.

«Amore… Babbo Natale mi ha scritto. Dice che quest’anno… gli sono finiti i soldi.»

Il viso della bambina si rabbuiò, ma non pianse. Fece solo un piccolo cenno con la testa, come se quella delusione fosse già una vecchia conoscenza.

Non so cosa scattò dentro di me. So solo che mi mossi.

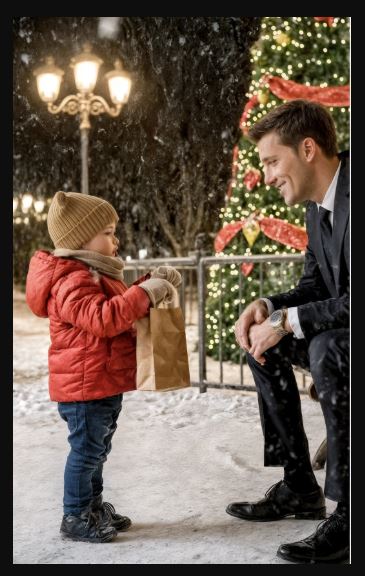

Lasciai il tè sul nastro e corsi al reparto giocattoli con il cuore che martellava come se volesse uscire. Presi l’ultima bambola rimasta, dei bastoncini di zucchero, un orsacchiotto, e aggiunsi una mela e un’arancia—come se anche la frutta potesse sembrare un regalo.

Quando tornai, loro non c’erano più.

Pagai in fretta, strappai lo scontrino e corsi fuori nel parcheggio. Le vidi quasi alla fine del marciapiede, pronte ad attraversare.

«Ehi!» urlai, senza fiato.

Si voltarono. La madre sembrò spaventata, la bambina curiosa.

Mi inginocchiai sull’asfalto gelido e dissi d’impulso:

«Io… io sono una degli elfi di Babbo Natale. Ci vestiamo da persone normali così nessuno ci riconosce.»

Gli occhi della bambina si spalancarono. Le porsi le buste.

«Babbo Natale ha rotto il suo salvadanaio. Però mi ha mandato da te. Dice che quest’anno sei stata davvero, davvero bravissima.»

Lei esplose in un grido di gioia e mi saltò al collo, stringendomi forte, così forte che quasi persi l’equilibrio. La madre mormorò soltanto:

«Grazie.»

E in quel secondo minuscolo—un attimo appena—mi sembrò di respirare di nuovo. Era poco, lo so. Ma quella notte, quel poco mi salvò.

Gli anni passarono. Vent’anni.

Non ebbi altri figli. I medici avevano avuto ragione. Provai a ricominciare con qualcuno, ma niente attecchì davvero: o se ne andavano troppo presto, o restavano troppo a lungo senza vedermi. Riempì le giornate di libri, lavori part-time, serate silenziose che pagavano le bollette ma non colmavano il vuoto.

Con il tempo i Natali diventarono sempre più discreti: un alberello se mi veniva voglia, un regalo comprato da sola, un bicchiere di vino quando avevo coraggio di fingere che fosse una festa. Eppure quella bambina non se ne andò mai dalla mia mente.

Ogni dicembre mi chiedevo se avesse tenuto la bambola. Se ricordasse la sconosciuta che, per un attimo, aveva finto di appartenere al mondo di Babbo Natale.

Poi, la Vigilia di Natale di quest’anno, ero seduta a tavola con una cena per una persona: un piatto, una forchetta e una candela tremolante, quando sentii bussare.

Non aspettavo nessuno. Nemmeno la posta.

Aprii la porta e per un istante il respiro mi si fermò.

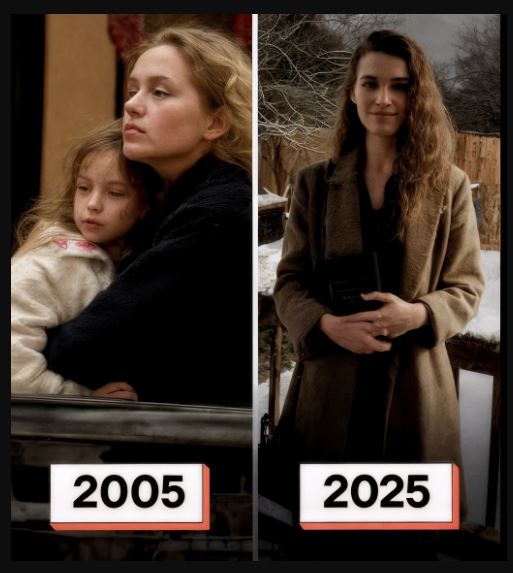

Davanti a me c’era una giovane donna—venticinque anni, forse—con un cappotto rosso e lo sguardo pieno di emozione. La cicatrice sulla guancia era più tenue, ma io la riconobbi come si riconosce una voce nei sogni.

«Non so se si ricorda di me», disse piano. «Ma io mi ricordo di lei.»

Tentai di parlare, ma la voce mi si spezzò. Lei sorrise, come se mi avesse già letto dentro.

«La cicatrice ce l’ho ancora. Me la feci cadendo dal triciclo quando avevo quattro anni. Sbattere contro il gradino del portico… mamma si spaventò da morire. È anche per questo che molti mi riconoscono.»

Batté le palpebre in fretta per trattenere le lacrime, poi guardò oltre la mia spalla, verso la strada.

«Per favore… verrebbe con me? C’è qualcosa che devo mostrarle.»

Esitai. Ma nei suoi occhi c’era quella stessa serietà che avevo visto in lei da bambina: una maturità precoce, come se avesse imparato troppo presto a tenersi in piedi.

Salii in auto.

L’abitacolo era caldo, silenzioso. Dalle casse usciva una musica natalizia senza parole. Io continuavo a guardarle le mani sul volante, cercando di incastrare i pezzi.

«Ti ricordi quel giorno?» chiesi.

«Mi ricordo tutto. Di quell’elfo gentile che ha reso quel Natale… l’unico Natale bello della mia infanzia. E se lo ricorda anche mia madre.»

Guidò per quasi un’ora. La mia mente ronzava di domande.

«Come mi hai trovata davvero?» insistetti.

Lei inspirò a fondo. «Lo capirà tra poco. Glielo prometto.»

Arrivammo davanti a una casa grande, a due piani, avvolta da luci e ghirlande. Sembrava uscita da un film, una di quelle case che non esistono nella vita vera—e invece era lì.

La seguii dentro con il cuore in gola.

Al piano di sopra, in una stanza dalla luce morbida, una donna era distesa tra le coperte. Più magra, più fragile, i capelli grigi raccolti in uno chignon semplice. Ma quando mi vide, nei suoi occhi passò una scintilla viva.

Allungò la mano. Io la presi, sentendone la fragilità come un brivido.

«Lei mi ha salvata quella notte», sussurrò. «Ha salvato entrambe.»

Le lacrime mi appannarono la vista. La ragazza accanto a me disse:

«Mi chiamo Mia.»

La madre annuì, e la voce le tremò.

«Ero senza un soldo. Mio marito era morto l’anno prima. Facevo due lavori, ma non bastava mai. Quel Natale non avevo niente… niente da mettere sotto l’albero. E poi lei…»

Tossì piano, riprese fiato.

«Lei mi ha ricordato che alle persone importa ancora. Che la gentilezza esiste. Quella sera, tornando a casa e vedendo Mia stringere quella bambola, ho deciso che non mi sarei arresa.»

Io scossi la testa, quasi in difesa.

«Io ho fatto poco…»

Lei mi strinse la mano con una forza sorprendente.

«Lei ha fatto abbastanza. Ho iniziato a cucire bambole a casa, con gli scampoli. Ne vendetti una. Poi due. Poi dieci. Online. Piano piano… è diventato un lavoro. Poi un’azienda.»

Mia aggiunse, con una dolcezza fiera:

«Ha costruito una piccola impresa di giocattoli dal nulla. Ha pagato le bollette, mi ha mandato all’università. Ci ha dato una vita che sembrava impossibile.»

Io guardavo quella stanza, quella casa, come se fosse un miraggio nato dal mio gesto disperato di vent’anni prima.

Mia continuò:

«Dopo quel giorno siamo tornate in quel negozio ogni Natale. Sempre. Sperando di rivederla e ringraziarla. Non è successo mai… finché una settimana fa non l’abbiamo vista. Stesso corridoio. Quello del tè. L’ho riconosciuta subito.»

Mi mancò l’aria.

«Sono uscita dietro di lei», disse Mia. «Ho chiesto in giro. Un vicino mi ha detto che vive da sola, che sta sempre per conto suo. Che sembra… triste.» La voce le si abbassò. «Mi si è spezzato il cuore.»

La madre deglutì, e in quel momento capii perché l’aria nella stanza sembrava così delicata, come se qualcuno avesse paura di farla tremare.

«Io sto morendo», disse senza giri di parole. «Cancro. Quarto stadio. Ma prima di andarmene devo fare una cosa.»

Inspirò lentamente, poi pronunciò la frase che mi tolse le forze.

«Voglio che lei resti. Voglio che prenda in mano la mia azienda. Voglio che faccia parte di questo… che faccia parte della nostra famiglia.»

Provai a rispondere, ma non uscì nulla. La gola era un nodo.

Lei sorrise con le lacrime agli occhi.

«La prego… non passi un altro Natale da sola.»

Crollai accanto al letto e piansi come non piangevo da anni—senza difese, senza pudore. Perché capii che erano serie. Che non era pietà. Era riconoscenza trasformata in casa, in posto, in “noi”.

Quando scendemmo le scale, Mia mi prese la mano.

«Mamma ha già sistemato tutto con gli avvocati. I documenti sono pronti. Lei non è più sola.»

Quella notte rimasi.

Mangiammo biscotti, guardammo un vecchio film di Natale e ridemmo persino, a tratti, tra le lacrime. Per la prima volta dopo tantissimo tempo, non mi sentii un fantasma che attraversa le stanze.

Mia si avvicinò e mi sussurrò:

«Quel giorno lei mi ha dato l’unico regalo che ricordo davvero. Quello che contava. Adesso tocca a noi.»

La strinsi forte, come se fosse mia. Forse, in un modo che la vita non sa spiegare, lo era.

La madre di Mia se ne andò due settimane dopo.

Fu un addio dolce, quasi quieto. Eravamo entrambe lì, a stringerle le mani.

Al funerale incontrai i dipendenti che aveva aiutato, le famiglie che compravano i suoi giocattoli, i bambini che stringevano ancora le bambole nate dalle sue mani. E allora capii cosa aveva costruito: non solo un’impresa, ma un’eredità fatta di gentilezza.

In quel momento smisi di sentirmi invisibile.

La gentilezza non salva soltanto chi la riceve. A volte salva anche chi la dona.

Vent’anni fa credevo che la mia vita fosse finita. Che non avessi più nulla da offrire. Mi sbagliavo.

I gesti più piccoli tornano indietro nei modi più grandi.

A volte una bambina con una cicatrice sulla guancia cresce e ti restituisce un motivo per restare. E a volte, proprio quando pensi di aver perso tutto, l’universo ti consegna una seconda possibilità—travestita da un semplice bussare alla porta.