I gigli del funerale non avevano ancora ceduto del tutto, piegandosi lenti nei vasi di cristallo; il loro polline scivolava giù come lacrime e si posava sul mogano lucido. Fu allora che mia suocera mi rase al suolo con sei parole.

«Fai le valigie e sparisci.»

Eleanor Sullivan stava ferma sulla soglia della casa che avevo chiamato “nostra” per quindici anni. La pioggia d’ottobre batteva contro i vetri con ostinazione, eppure il suo tailleur nero, firmato e perfetto, non mostrava una piega. I capelli d’argento erano tirati nel solito chignon severo: lo stesso che avevo visto a ogni pranzo di famiglia, a ogni Natale, a ogni occasione in cui mi aveva ricordato — senza mai pronunciarlo apertamente — che, per lei, sarei rimasta sempre un gradino sotto.

Solo che adesso non c’era più nessuno a fare da argine.

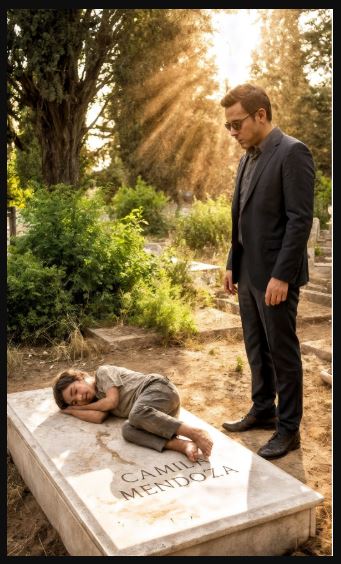

James era sottoterra da tre giorni. La terra sopra la bara era ancora fresca. E la cortesia che Eleanor aveva indossato per amor suo scivolò via, all’improvviso, come una maschera che si spezza.

«Mi dispiace…» dissi, alzando gli occhi dai biglietti di condoglianze sparsi sul tavolo della sala da pranzo. Quel tavolo aveva visto tutto: colazioni frettolose e cene lente, risate e silenzi, progetti sussurrati e paure trattenute. Negli ultimi mesi era diventato il punto in cui ci sedevamo a stringerci la mano mentre la malattia avanzava, centimetro dopo centimetro. «Eleanor, io non capisco. Non credi che—»

Il suo sorriso fu affilato, senza calore.

«James non c’è più, Catherine. E questo significa che non sei più sotto la sua protezione.»

Protezione.

La parola mi colpì in pieno petto, come se l’amore fosse stato un contratto a tempo, e io un accessorio da dismettere. Come se quindici anni di notti in ospedale, di chemioterapie, remissioni e ricadute, di promesse ripetute tra un respiro e l’altro, fossero stati un trucco ben orchestrato.

«Questa è casa mia,» sussurrai. Eppure, mentre lo dicevo, sentii la frase svuotarsi.

Avevo sessantadue anni, ero un’infermiera appena andata in pensione e avevo bruciato risparmi e tranquillità per aiutare James a pagare cure sperimentali quando l’assicurazione non bastava. Quale diritto avevo davvero su quella villa georgiana a Greenwich? Su quelle stanze in cui avevo creduto di poter invecchiare in pace? Sul futuro che, senza James, sembrava improvvisamente un corridoio buio.

Eleanor rise piano. Era una risata che sembrava vetro che si rompe su marmo.

«Casa tua? Catherine… davvero non hai mai capito niente.»

Si avvicinò alla vecchia scrivania a ribalta, un pezzo di famiglia, e con la sicurezza di chi aveva atteso quell’istante per anni tirò fuori una cartellina di manila. La aprì e sparse i fogli sul tavolo con la freddezza di un croupier che mostra le carte vincenti.

«La casa era intestata a James. Come i conti d’investimento, le quote, le proprietà. Pensavi davvero che mio figlio avrebbe lasciato la fortuna dei Sullivan a una… nessuno? A un’infermiera incontrata in ospedale?»

Il pavimento mi venne incontro. Mi sedetti, perché le gambe non mi reggevano più. Solo una settimana prima avevo guardato James smuovere la zuppa nel piatto, entrambi fingendo che avesse ancora forza per finirla. E io gli avevo creduto, quando mi aveva sussurrato: Non ti preoccupare, ti proteggerò. Sempre.

«James non lo farebbe mai…» provai a dire, e le lacrime mi pizzicarono gli occhi.

Eleanor mi zittì con un gesto secco, la mano perfetta, le unghie curate come una firma.

«James era un Sullivan. Noi non dilapidiamo quarant’anni di ricchezza costruita con pazienza per un gesto sentimentale.»

Si sporse verso di me. Sentii il suo profumo costoso — violette e ambizione gelida — mescolarsi alla soddisfazione di una vendetta maturata a lungo.

«Mi ha lasciato tutto, com’è giusto. La casa, le aziende, trentatré milioni in liquidità. Tutto torna dove appartiene: alla famiglia Sullivan.»

Trentatré milioni.

Sapevo che James aveva avuto successo. La sua società immobiliare era cresciuta anche nei periodi peggiori. Ma non avevo mai immaginato quella cifra. Noi vivevamo bene, sì, ma senza ostentazione: macchine sensate, viaggi misurati, scelte fatte per serenità, non per lusso. E in quel momento una domanda mi attraversò come una lama: ero stata ingenua… o James mi aveva nascosto apposta la verità?

Eleanor non mi lasciò il tempo di respirare.

«Hai tempo fino a domenica per prendere le tue cose. Lunedì mattina cambio le serrature.»

«Eleanor… ti prego.» Le parole mi uscivano come cenere. «Siamo stati sposati quindici anni. Qualunque cosa tu pensi di me—»

«Quello che penso di te,» mi tagliò, con occhi di ghiaccio, «è che eri una badante comoda. Hai tenuto compagnia a mio figlio mentre moriva. Fine. Ora i tuoi servizi non servono più.»

Rimise i fogli nella cartellina, un gesto dopo l’altro, definitivo.

«Prendi i tuoi vestiti, i tuoi gingilli, i tuoi ricordi patetici… e trovati un posto dove andare a morire.»

La porta d’ingresso si chiuse con un colpo solenne. Rimasi sola, nel crepuscolo, in una casa che — all’improvviso — sembrava di qualcun altro. Guardai attorno: cuscini scelti insieme, foto destinate a sparire dalle cornici, piccole cose accumulate in un matrimonio che avevo creduto fondato sull’amore, non sulla convenienza.

Il telefono vibrò: un messaggio.

Era l’avvocato di James, Marcus Rivera, che mi chiedeva di chiamarlo per parlare delle questioni ereditarie. Lessi quelle righe fino a quando i caratteri si confusero. Era solo una formalità per confermare la condanna? Per dirmi che mi restavano soltanto i vestiti addosso?

Non lo richiamai. Non avevo la forza di sentirlo ripetere.

Quella notte camminai per la casa come un’ombra, toccando i luoghi come si toccano le cicatrici: la camera dove avevo stretto James durante le notti di febbre e morfina; la cucina dove avevo imparato a cucinargli i piatti preferiti; la veranda luminosa in cui avevamo letto in silenzio, la sua testa sulle mie ginocchia, i capelli sempre più radi sotto le mie dita.

Era stato vero, almeno quello?

Feci le valigie in modo meccanico. Il mio guardaroba modesto, i gioielli discreti degli anniversari, i libri. Entro la domenica sera, quindici anni di vita stavano in quattro valigie e tre scatoloni di cartone. Prenotai un residence vicino all’ospedale dove avevo lavorato trent’anni, con la voce di qualcuno a cui hanno cancellato l’esistenza senza preavviso.

Mentre caricavo l’auto nel vialetto circolare, intravidi Eleanor dietro una finestra del soggiorno. Non salutò. Controllò soltanto che la sua vittoria fosse completa.

La stanza del residence puzzava di disinfettante industriale e di stanchezza. Moquette appiccicosa, neon crudele, silenzio pieno di voci che non volevo ascoltare. Alle sei del mattino ero seduta sul bordo del letto, senza aver dormito per la terza notte di fila, fissando il biglietto da visita di Marcus fino a quando le lettere in rilievo smisero di avere senso.

Sul telefono avevo diciassette chiamate perse di Eleanor e una serie di messaggi sempre più velenosi: pretendeva che tornassi a prendere ciò che, secondo lei, avevo “rubato”. Il mio ultimo crimine era aver portato via la macchina del caffè che James mi aveva regalato per il compleanno.

Alle 6:30, disperata, chiamai Marcus.

«Kate.» La sua voce era calda, tesa, immediatamente umana. «Finalmente. Come stai?»

«Non bene.» Mi si spezzò la gola. «Eleanor dice che James ha lasciato tutto a lei. Mi ha cacciata di casa.»

Dall’altra parte calò un silenzio così lungo che pensai fosse caduta la linea. Poi sentii un suono breve, incredulo.

«Ha fatto… cosa?»

Ripetei tutto, a pezzi, come si racconta un incidente quando si è ancora sotto shock.

«Dove sei, Kate?»

«In un residence sulla Route 9.»

«Non muoverti. Non firmare nulla. Non rispondere a Eleanor. Arrivo io.» La sua voce si indurì, piena di rabbia. «Sto venendo a fermare una mostruosità. Quello che ti ha detto Eleanor è una menzogna… o è basato su informazioni incomplete.»

Riattaccò prima che potessi chiedere altro. Informazioni incomplete. O mi aveva lasciato qualcosa o non mi aveva lasciato niente: non esisteva un “forse” che potesse reggere.

Camminai avanti e indietro, cercando di ricordare le parole di James negli ultimi mesi, quando la lucidità entrava e usciva come luce dietro le nuvole.

Sei più forte di quanto credi, Kate. Più forte di quanto loro capiscano. Promettimi che te lo ricorderai.

Alle 7:45 Marcus entrò con una valigetta e due caffè presi al bar buono in centro. Aveva l’aria spettinata, come se non avesse dormito.

«Prima cosa,» disse, porgendomi un bicchiere. «Eleanor Sullivan non ha alcun potere per sfrattarti da nessuna parte.»

«Ma lei…»

«Lei ti ha spaventata. E ha scommesso sul fatto che tu non avresti fatto domande.» Si sedette, aprì la valigetta, tirò fuori una cartellina spessa. «E ora ascoltami bene: Eleanor ha ereditato esattamente ciò che James voleva lasciarle.»

Mi aggrappai al bordo del letto.

«E cioè…?» sussurrai.

Marcus mi guardò dritto.

«Niente.»

Il mondo si fermò.

«Niente? Ma mi ha mostrato dei documenti.»

«Ti ha mostrato carte preparate come esca.» Il suo sorriso era duro. «James sospettava che sua madre avrebbe fatto esattamente questo: buttarti fuori, umiliarti, spaventarti. E voleva che io avessi la prova della sua cattiveria, nel caso tentasse di contestare il testamento.»

Mi mancò l’aria. «Prova…?»

«Sì. E l’abbiamo.» Marcus posò la cartellina sul tavolino. «Kate, il testamento definitivo è chiarissimo. La casa, l’azienda, gli investimenti, la liquidità… tutto ciò che Eleanor ha nominato come suo, è tuo.»

Sentii la mano intorpidirsi. Il caffè mi scivolò, macchiando la moquette. Non mi chinai nemmeno.

«Non… non può essere vero.»

«Lo è. E c’è di più.» Marcus inspirò, come se stesse scegliendo come dirlo. «Quelli che Eleanor ti ha sbandierato sono soltanto i contanti. Il patrimonio complessivo di James era molto superiore.»

Lo guardai senza riuscire a parlare.

«Circa ottantasette milioni, includendo tutti gli asset.»

Il numero rimase sospeso nell’aria, irreale, troppo grande per essere afferrato. Ottantasette milioni. Io, che avevo contato ogni scontrino della spesa durante le terapie. Io, che avevo messo da parte soldi in buste mentali: per la prossima cura, per il prossimo esame, per la prossima speranza.

«Perché non me l’ha detto?» mi uscì, fragile.

«Perché ti conosceva,» disse Marcus piano. «Sapeva che ti saresti rifiutata. Avresti voluto separare tutto, mettere paletti, essere “giusta”. James voleva che tu lo amassi senza che il denaro contaminasse nulla. Ma voleva anche che, dopo, nessuno potesse mai farti sentire piccola.»

Mi crollai sul letto. Questa volta non era solo dolore: era un sollievo che faceva male, come quando togli un peso dopo mesi e scopri di avere ancora la schiena.

«E adesso?» sussurrai.

Marcus chiuse la valigetta e si alzò. «Adesso torniamo a casa. E spieghiamo a Eleanor Sullivan che ha oltrepassato una linea. Anzi… più di una.»

Il tragitto verso Greenwich fu surreale. Quando imboccammo il vialetto, la Mercedes argentata di Eleanor era lì, come una bandiera piantata nel terreno.

«Pronta?» chiese Marcus.

«Non credo esista una versione di me pronta a questo.»

«Allora ricordati solo: lei ha vissuto una menzogna per una settimana. La verità le farà male.»

Salimmo i gradini. Io infilai la chiave nella serratura — e quel gesto, minuscolo, mi ridiede un frammento d’anima.

«Eleanor,» chiamai, entrando. «Sono Catherine. Sono qui con Marcus Rivera.»

Lei apparve dal soggiorno con l’aria di una regina disturbata. «Pensavo di essere stata chiara sulla tua scadenza. E lei, signor Rivera, non ha alcun motivo legale per riportarla qui.»

Marcus non batté ciglio. «Al contrario, signora Sullivan. Il motivo principale è che questa proprietà appartiene alla signora Catherine Walsh Sullivan.»

Eleanor rise, corta e sprezzante. «Non dica sciocchezze. Io sono l’erede.»

Marcus estrasse un documento rilegato in carta legale blu. «Quello che lei ha visto non era il testamento definitivo. Questo lo è.»

Eleanor lo afferrò con sicurezza, sfogliò la prima pagina. Poi il colore le scivolò via dal volto, come trucco sotto la pioggia.

«È… è un errore.» Le tremò la voce. «Dov’è il lascito a me?»

«Pagina sette,» disse Marcus, senza pietà. «Un solo oggetto: una prima edizione di Orgoglio e pregiudizio appartenuta a sua madre. Tutto il resto passa alla vedova.»

Eleanor alzò lo sguardo su di me, e per la prima volta vidi paura vera. «Sei stata tu. L’hai manipolato mentre moriva.»

Marcus intervenne subito, freddo. «Suo figlio ha previsto anche questa accusa. Ha documentato la propria lucidità mentale.»

Tirò fuori il telefono e avviò un audio.

La voce di James riempì la stanza: debole, sì, ma limpida.

«…sto lasciando il mio patrimonio a Catherine… perché è la persona che ha portato più gioia nella mia vita… non lascio beni significativi a mia madre, Eleanor, perché non ha mai accettato mia moglie… non posso fidarmi di qualcuno con un giudizio simile per proteggere la persona che amo di più.»

Il silenzio che seguì era pesante come un drappo bagnato. Eleanor si lasciò andare sulla poltrona, improvvisamente più vecchia.

«L’ha pianificato…» sussurrò.

«Ha pianificato di proteggere sua moglie,» corresse Marcus.

Eleanor mi fissò. «Tu lo sapevi.»

«Non sapevo niente,» risposi. E mi resi conto che era la verità più feroce di tutte. «Fino a stamattina credevo a ogni tua parola.»

Lei deglutì. «E adesso… cosa succede? Quando devo andarmene?»

Mi aspettavo di sentire in me la voglia di vendetta. Di restituirle, parola per parola, la stessa crudeltà. Invece pensai a James. Al modo in cui mi teneva la mano nei giorni cattivi, come se potesse ancorarmi al mondo.

«Hai il weekend,» dissi. «Per prendere le tue cose con calma. Quelle davvero tue.»

Eleanor sgranò gli occhi. «Mi stai… dando tempo?»

«Ti sto dando dignità,» risposi. «Quella che tu non hai concesso a me.»

I mesi successivi furono carte, riunioni, firme, numeri che non mi appartenevano. Ottantasette milioni non erano soltanto denaro: erano un potere che non avevo mai voluto, e che adesso mi toccava imparare a usare senza perdere me stessa.

Scoprii una fondazione avviata da James e lasciata “in sonno”, pronta a partire. C’erano progetti già scritti, accordi già impostati: hospice, borse di studio, sostegno per vedove rimaste senza nulla. Era come se, anche nella morte, James avesse continuato a costruire un riparo.

Mi ci buttai dentro con la stessa ostinazione con cui, per anni, avevo lottato per lui. Perché una cosa era chiara: se la mia vita era stata messa in discussione da sei parole, allora io avrei risposto con atti che pesavano più di qualsiasi frase.

Eppure, restava un nodo.

Sei mesi dopo invitai Eleanor a casa. Arrivò più fragile, l’arroganza consumata. Ci sedemmo nella veranda.

«Ti devo delle scuse,» disse senza guardarmi subito negli occhi. «Per quindici anni mi sono raccontata che eri un’opportunista. Era più facile che ammettere la verità: che mio figlio ti amava… e che io avevo paura di non essere più necessaria. Ero gelosa. E avevo torto.»

Era la cosa più onesta che le avessi mai sentito dire.

Estrasse una piccola scatola. Dentro c’era un anello con uno zaffiro: un cimelio di famiglia.

«Avrei dovuto dartelo anni fa,» mormorò. «Sei l’unica che lo merita.»

Me lo infilai. Calzava come se mi avesse aspettata.

Poi presi io una cartellina.

«Eleanor… dobbiamo parlare della tua casa.»

Lei si irrigidì. «Sto affittando l’appartamento sopra la rimessa nella vecchia tenuta. È… sufficiente.»

Scossi la testa. «James possedeva quella proprietà. L’ha comprata anni fa perché tu non rimanessi mai senza un tetto. Hai pagato affitto a tuo figlio.»

Il suo viso diventò bianco.

«Ti trasferisco l’atto,» dissi. «Senza condizioni. È tuo. Per sempre.»

Le lacrime le scesero in silenzio. «Perché lo fai? Dopo quello che ti ho fatto?»

«Perché James ti amava,» risposi. «E perché la sicurezza non dovrebbe dipendere dall’umore di qualcuno. Io l’ho imparato nel modo peggiore.»

Un anno dopo, nel cortile della fondazione, vidi Eleanor guidare un gruppo di volontari del programma hospice. Rideva piano con una giovane madre, le stringeva la mano come si stringe qualcosa di fragile e prezioso. In quel momento capii che la libertà che James mi aveva lasciato non era soltanto denaro: era la possibilità di scegliere che donna diventare, nonostante tutto.

Sul mio tavolo, una lettera sua.

Catherine, il mio dono più grande non è la ricchezza. È la certezza che saprai trasformarla in qualcosa che conta. Alcuni ereditano fortune. Altri ereditano la saggezza di farne una vita. Tu, amore mio, erediti entrambe.

Sfiorai lo zaffiro al dito e respirai.

Alcuni amori sopravvivono alla morte. Altri, prima ancora, imparano a prevedere le tempeste e costruiscono un riparo prima che arrivi la prima goccia.

James non mi aveva lasciata soltanto ricca.

Mi aveva lasciata libera.