Richard Levinson non era più l’uomo che la città ricordava. Un tempo astro brillante dell’imprenditoria, invitato a ogni gala e rispettato nei salotti dell’élite di Kyiv, ora consumava le ore in silenzio nella sua villa ai margini della città. Quelle stanze, un tempo piene di brindisi, risate e passi di famiglia, si erano fatte cave e fredde dopo la morte di suo figlio Leo, cinque anni prima. Né il denaro né i rapporti di potere erano riusciti a colmare lo squarcio lasciato da quella perdita.

La domenica era rimasta l’unica certezza: un mazzo di gigli bianchi — i fiori preferiti di Leo — e il tragitto fino al cimitero. Quella domenica il cielo scaricava una pioggia fitta e fine. Avvicinandosi alla lapide, Richard scorse una figura minuta: un ragazzino, dieci anni al massimo, seduto a gambe incrociate davanti alla tomba. I vestiti logori, le scarpe troppo grandi, lo sguardo fermo e serio come quello di un adulto.

«Ehi, tu. Che fai qui?» chiese senza alzare la voce.

Il bambino sobbalzò e si dileguò tra le file di cipressi, inghiottito in pochi secondi dal grigio del cimitero.

Quella notte il sonno non arrivò. Richard continuò a rivedere gli occhi del piccolo: c’era dentro qualcosa che, in modo inspiegabile, gli ricordava Leo da bambino. Alle tre in punto afferrò il telefono.

«Daniel,» disse al suo uomo di fiducia, «oggi ho trovato un ragazzino sulla tomba di Leo. Scoprimi chi è.»

I giorni seguenti lo videro presente solo con il corpo alle riunioni: la mente era rimasta in quel vialetto di ghiaia, davanti alla lapide. Poi, finalmente, la telefonata.

«Ho un nome,» annunciò Daniel. «Noah. La gente della zona lo vede spesso vicino al cimitero o a frugare nei cassonetti. Vive con la madre, Clara, in un magazzino dismesso a est. Stanno alla larga da tutti.»

«Portami da loro. Stasera.»

L’edificio era un guscio scrostato, ingrigito dall’umidità. Dentro, candele consumate facevano tremolare le ombre su muri ammuffiti. Una donna magra, stanca in volto, sedeva vicino a un ragazzino pronto a balzare in piedi al minimo rumore.

«Non voglio farvi del male,» disse Richard, abbassando il tono. «Vi ho visti al cimitero. Sono il padre di Leo. Quella era la sua tomba.»

Clara abbassò lo sguardo. «Non cerchiamo guai. Lasciateci stare.»

«Vorrei solo capire. Perché tuo figlio è andato lì?»

Silenzio. Poi un filo di voce: «Sei tu l’uomo dei gigli?» chiese il bambino.

Richard restò spiazzato. «Sì… Come lo sai?»

Le mani di Clara tremarono. «Perché Leo era il padre di Noah. Lui non l’ha mai saputo. Io ero incinta quando è morto.»

Il mondo, per un attimo, cessò di muoversi. «Vuoi dire che… Noah è mio nipote?»

Clara annuì, con gli occhi lucidi. «Non sapevo come dirtelo. Temevo che pensassi volessi approfittarmi… o che mi portassi via mio figlio.»

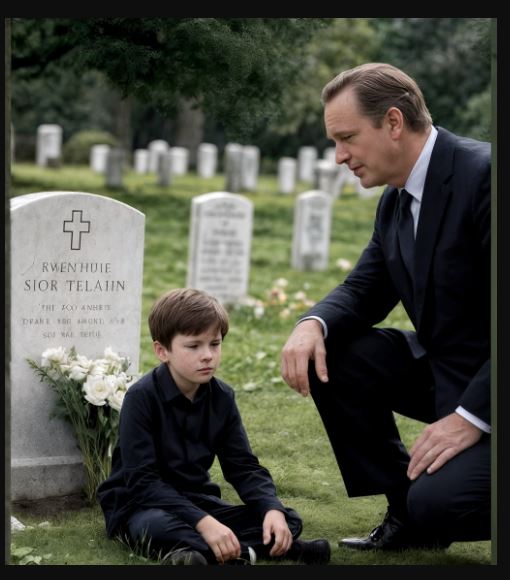

Richard guardò il bambino: nei lineamenti, nei gesti incerti e nel modo di reggere lo sguardo riconobbe Leo. Si chinò, portandosi all’altezza dei suoi occhi. «Ho perso mio figlio. Non voglio perdere te. Lasciami esserci.»

Clara esitò. «E in cambio?»

«Niente. Solo il permesso di starti vicino,» disse rivolgendosi a Noah. «Vorrei darti un po’ dell’amore che non ho fatto in tempo a dare a tuo papà.»

Negli occhi di Clara c’era paura, ma anche un barlume di fiducia. «Va bene,» sussurrò. «Ma non deluderlo. Ha già vissuto troppo dolore.»

Richard mantenne la parola. Il giorno dopo madre e figlio si trasferirono in un suo piccolo appartamento sicuro; arrivarono cibo caldo, vestiti, coperte nuove. Richard si occupò di pratiche e documenti, e Noah fu iscritto a scuola. Ogni pomeriggio, una visita: la spesa lasciata sul tavolo, due chiacchiere in cucina, un ricordo su Leo condiviso a bassa voce.

«Mi chiedevo spesso che padre sarebbe stato,» disse un giorno Clara, piegando ordinatamente delle magliette. «Non sapeva che io aspettassi Noah.»

«Forse non l’avrebbe detto nemmeno a me,» ammise Richard, con un sorriso amaro. «Ero sempre altrove.»

Con il passare delle settimane, Noah cambiò. Fece amicizia in classe, provò per la squadra di calcio, tornava a casa con le ginocchia sbucciate e un entusiasmo che scaldava le stanze. Richard imparò a fare i pancake — storti, troppo cotti ai bordi, ma divorati con risate — e si abituò ai compiti sparsi sul tavolo del soggiorno.

Una sera, Noah si avvicinò incerto. «Nonno… possiamo andare insieme da papà?»

Andarono in tre: la pioggia aveva lasciato l’aria lavata e limpida. Noah posò tra i gigli un foglio colorato: tre figure sotto un albero in fiore. «Ciao papà,» mormorò. «Ho un nonno adesso. È buono. Ti piacerebbe. Spero di renderti fiero.»

Clara pianse in silenzio. Richard appoggiò la mano sulla pietra fredda. «Leo, non sono stato un buon padre. Ma sarò un buon nonno.»

Da quel giorno, il passato smise di essere solo ferita: diventò ponte. Clara e Noah trascorsero alcuni mesi nella villa di Richard. Noah si rimise da una bronchite ostinata e scoprì cosa significa casa: una camera con i poster, un cane del vicino che abbaia oltre la siepe, la luce calda in cucina la sera. Clara faticava ad abituarsi ai pavimenti di marmo e ai quadri antichi; Richard la rassicurò: «Non è solo mia. Se lo vuoi, questa è anche casa vostra.»

Le abitudini arrivarono da sole: colazioni lente la domenica, film con coperta sul divano, passeggiate nel giardino che tornava a vivere. Clara trovò un part-time in una pasticceria; Noah brillava tra libri e pallone. Richard, che un tempo misurava le giornate in riunioni e contratti, cominciò a cancellare appuntamenti: più importanti le partite di sabato, le risate che rimbalzavano nelle scale, i disegni attaccati con il magnete al frigorifero.

Gli anni scivolarono via con una dolcezza che Richard non ricordava più. Un pomeriggio, davanti alla lapide di Leo, Noah — ormai cresciuto — disse piano: «Papà, non ti ho conosciuto, ma conosco chi ti ha amato. Per me è abbastanza.»

Richard lo strinse forte. «Anche per me.»