Ho adottato il figlio della mia sorella scomparsa — e quando ha compiuto 18 anni mi ha detto: «So tutto. Da oggi non voglio più vederti!»

Quando mia sorella se n’è andata, ho preso con me suo figlio. L’ho cresciuto per diciotto anni, amandolo come se l’avessi messo al mondo io. Poi, una sera, è entrato in cucina con gli occhi lucidi e la voce spezzata.

«So la verità. E ti voglio fuori dalla mia vita.»

Il segreto che avevo custodito per proteggerlo è tornato a bussare, più forte di qualsiasi promessa.

Per anni mi ero ripetuta che non avrei mai potuto dire davvero: sono madre. Io e mio marito, Ethan, ci avevamo provato per otto lunghi anni: visite, esami, cure, tentativi che mi svuotavano e mi lasciavano addosso la sensazione di non riconoscermi più.

Ogni risultato negativo era una porta sbattuta in faccia.

Poi, quando avevo 33 anni, è successo quello che avevo smesso di aspettare: sono rimasta incinta.

Quando l’ho detto a mia sorella minore, Rachel, ha pianto più di me. Noi due eravamo tutto: i nostri genitori erano morti quando eravamo giovani e avevamo imparato a farci da casa a vicenda, a sostenerci senza condizioni.

Al secondo mese della mia gravidanza, Rachel mi ha chiamata con una voce che tremava di gioia.

«Laura… sono incinta anch’io!»

Le nostre date erano distanti appena due mesi. Da quel momento abbiamo vissuto la gravidanza come un patto: ci scambiavamo ecografie, ci scrivevamo per ogni sintomo, ridevamo immaginando i bambini crescere insieme. Dicevamo che sarebbero stati più fratelli che cugini.

Per una volta la vita sembrava smettere di colpire e iniziare a restituire.

Mia figlia, Emily, è nata per prima, in una mattina d’ottobre serena e fresca. Rachel era accanto a me, la mano nella mia come quando eravamo ragazzine e avevamo paura del buio.

Due mesi dopo è nato Noah. Era minuscolo, con capelli scuri e uno sguardo già serio, quasi adulto, come se stesse capendo il mondo prima ancora di imparare a piangere.

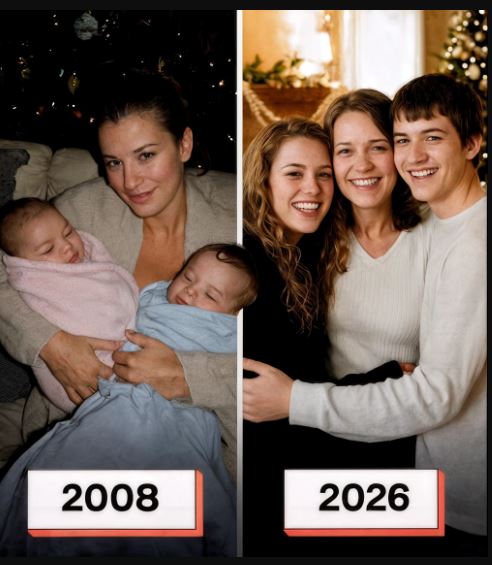

Scattammo foto dei due neonati sdraiati vicini, come se il destino avesse voluto incastrarli nello stesso quadro. I primi mesi furono estenuanti e meravigliosi: notti insonni, pannolini, risate stanche, latte caldo alle tre del mattino. Io e Rachel ci vedevamo quasi ogni giorno. Emily e Noah crescevano in parallelo, imparando le stesse cose con poche settimane di distanza.

Per sei mesi mi convinsi che il peggio fosse finalmente alle spalle.

Poi arrivò quella telefonata.

Rachel morì quando Noah aveva appena sei mesi. Un incidente d’auto, istantaneo. Nessun addio. Nessun tempo per prepararsi. La sorella che era stata il mio mondo… scomparsa in un secondo.

E suo marito, Mark, dopo il funerale svanì come se non fosse mai esistito.

All’inizio pensavo fosse solo annientato dal dolore. Poi passarono giorni senza notizie. Settimane senza risposta.

Aveva lasciato Noah con me “per un po’”… e poi era sparito davvero.

Una sera, io ed Ethan eravamo davanti alla culla. La stanza era silenziosa, rotta solo dal respiro lieve del bambino.

«Che facciamo?» mi chiese Ethan, con una stanchezza che era anche paura.

Io guardai Noah e, senza bisogno di pensarci, sentii la risposta già scritta dentro di me.

«Lo cresciamo noi. Non è temporaneo. È nostro.»

Avviai l’adozione quando Emily aveva nove mesi. Non volevo che Noah crescesse con l’etichetta addosso di “ospite”, come se dovesse aspettare che qualcuno decidesse se meritava una casa. Quando l’adozione fu definitiva, Emily e Noah avevano quasi la stessa altezza, lo stesso modo di inciampare, la stessa abitudine di ridere con la bocca piena.

Crescevano come fratello e sorella perché, nella nostra vita, quello erano diventati.

Li amavo con tutto quello che avevo. Emily era energia pura, diretta, incapace di fingere. Noah era silenzioso, attento, uno di quei bambini che osservano e ricordano tutto.

Gli insegnanti mi dicevano che erano educati. Gli altri genitori mi ripetevano quanto fossi “fortunata”. Io sorridevo, ringraziavo… e dentro sentivo solo gratitudine e terrore, insieme. Gratitudine per averli. Terrore che un giorno, in qualche modo, la verità potesse spaccare quel fragile equilibrio.

Diciotto anni passarono come un lampo. Moduli per l’università sul tavolo, discussioni sulle scelte future. Emily sognava medicina. Noah parlava di ingegneria.

Io pensavo che ci stessimo avvicinando a una nuova fase, più leggera. Non sapevo che stavamo per entrare nella più dura.

Accadde in un martedì qualunque, a marzo.

Noah entrò in cucina con il volto tirato. La mascella contratta, lo sguardo basso.

«Siediti» disse, e le lacrime gli scesero senza che provasse a fermarle.

Il cuore iniziò a battermi troppo forte ancora prima di capire.

Mi sedetti. Emily apparve sulla soglia, immobile, come se avesse intuito la tempesta.

Noah alzò lo sguardo.

«So tutto… su di te» disse, ogni parola pesante. «E ti voglio fuori dalla mia vita.»

Sentii la stanza oscillare. Mi mancò l’aria.

«Di cosa stai parlando?» riuscii a dire.

E lui, senza rallentare, sparò la verità come se fosse stata tenuta in bocca per anni.

«Mi hai mentito. Su mia madre. Su mio padre. Mi hai detto che mio padre è morto nello stesso incidente. Mi hai fatto crescere credendolo.»

Le mani mi tremavano.

«L’ho fatto per proteggerti…» sussurrai.

Noah scosse la testa, incredulo, ferito.

«Proteggermi? Mi hai tenuto all’oscuro del fatto che fosse vivo. L’hai cancellato perché non volevi spiegarmi perché mi aveva lasciato.»

Quella frase rimase sospesa tra noi come vetro rotto.

Mi si spezzò la voce.

«Pensavo fosse più… umano. Tuo padre mi chiamò tre giorni dopo il funerale. Disse che non ce la faceva. Mi chiese se potevo tenerti “solo per un po’”. Poi sparì. Cambiò numero, tagliò ogni contatto. Fece capire chiaramente che non voleva essere trovato. Non volevo che crescessi sentendoti rifiutato.»

Noah rise senza allegria.

«Quindi hai preferito farmi credere che fosse morto? Mi hai rubato la scelta. Mi hai rubato la verità sulla mia vita.»

E poi disse la cosa che mi distrusse davvero.

«Se resti qui, me ne vado io. Non voglio vivere con qualcuno che ha costruito la mia storia su una bugia.»

Provai a seguirlo con la voce.

«Noah, per favore…»

Si fermò sulla porta, senza voltarsi.

«Mi hai mentito, Laura. E adesso non riesco nemmeno a guardarti.»

Sentire il mio nome, invece di “mamma”, mi trafisse come una lama.

All’inizio non capivo come avesse scoperto tutto.

La verità venne fuori a pezzi nei giorni seguenti, quando Emily non riuscì più a reggere il peso di vedermi così. Pianse e confessò: anni prima aveva sentito dei parenti parlare sottovoce, chiedendosi se io avessi fatto bene a “nascondere certe cose”. Lei aveva tenuto dentro quel dettaglio. Poi, durante una lite stupida con Noah, gliel’aveva buttato addosso.

«Mi è scappato…» singhiozzò. «Non volevo. Giuro che non volevo.»

La strinsi forte. Non era colpa sua, non fino in fondo. Quella crepa, prima o poi, si sarebbe aperta comunque.

Quella notte Noah lasciò un biglietto: aveva bisogno di stare via, da un amico. Io lo lasciai andare. Non perché non stessi crollando, ma perché capii che, in quel momento, amarlo significava non trattenerlo.

Passarono giorni senza sentirlo. Poi settimane. Emily restò accanto a me, consumata dal senso di colpa.

Infine Noah accettò di incontrarmi in un bar.

Non mi salutò. Si sedette e mi fissò come si guarda qualcuno che ti ha ferito senza intenzione… ma ti ha ferito lo stesso.

«Non voglio giustificazioni» disse. «Voglio solo capire perché.»

Così raccontai tutto. Non risparmiai nulla. Gli dissi della telefonata di Mark. Della sua sparizione. Dei tentativi fatti nel primo anno per rintracciarlo. Dei silenzi. Delle porte chiuse.

«Avevo paura» dissi, con le lacrime che mi rigavano le guance. «Paura che sapendo la verità tu ti sentissi scartabile. E sì… mi sono sbagliata. Mi sono sbagliata a scegliere per te. Pensavo di proteggerti, ma in parte stavo proteggendo anche me stessa dal vederti soffrire.»

Noah rimase fermo, ma le dita tremavano appena intorno al bicchiere.

«Hai mai provato davvero a farlo tornare?»

«Sì. Per mesi. Poi per un anno. Ma lui non voleva. Lo disse chiaramente, con i fatti.»

Noah abbassò lo sguardo.

«Ho passato la vita credendo che fosse morto… e che magari, da qualche parte, mi avesse voluto bene.»

Non gli chiesi perdono. Non in quel momento. Non era una parola che potesse riparare niente. Gli chiesi solo di non dimenticare ciò che era stato vero: che io c’ero stata. Sempre.

La guarigione non arrivò in un colpo. Arrivò a strappi.

Noah iniziò a fare domande difficili. Io risposi a tutte. Quando disse che voleva cercare suo padre, non lo fermai. Lo aiutai. Gli diedi ogni informazione che avevo, anche quella che faceva male.

Tre mesi dopo lo trovò: due stati più in là, una nuova famiglia, una nuova vita. Noah gli scrisse una lettera. Poi un’altra. Poi una terza. Nessuna risposta.

Quel silenzio lo spezzò più di qualsiasi frase.

Eppure, questa volta, quando si ruppe, io ero lì.

Una sera lo trovai seduto sul divano, lo sguardo perso.

«Perché non mi ha voluto?» chiese, con una voce che non era più quella di un ragazzo arrabbiato, ma di un bambino rimasto solo.

Mi sedetti accanto a lui.

«Non lo so, amore mio. Ma non è mai stato colpa tua. Tu eri perfetto allora e lo sei adesso. È stata la sua mancanza, non la tua.»

Noah inspirò a fondo.

«Tu sei rimasta» disse piano. «Avresti potuto non farlo.»

Quella frase sciolse qualcosa. Non tutto. Ma abbastanza da farci respirare.

A poco a poco Noah tornò a casa: prima per una cena veloce, poi per una domenica, poi per le feste. La rabbia diventò più quieta. La fiducia non rientrò di colpo, ma cominciò a ricostruirsi, mattone dopo mattone.

Iniziammo una terapia insieme. Parlammo di lutto, di scelte fatte “a fin di bene”, e della differenza sottile tra proteggere qualcuno e decidere al posto suo.

Otto mesi dopo quella sera di marzo, Noah disse qualcosa che non dimenticherò mai. Era in cucina, appoggiato al bancone.

«Non mi hai partorito» disse senza guardarmi. «Ma non te ne sei mai andata. E questo conta.»

Mi aggrappai al bordo del tavolo per non crollare.

«Sei mio figlio» risposi. «E questo non è mai stato una bugia.»

Lui annuì, lentamente.

«Lo so. Sto solo… imparando a sentirlo di nuovo.»

Oggi non siamo perfetti. Ma siamo veri.

Parliamo. A volte discutiamo. Poi ci ritroviamo. Emily è a medicina. Noah studia ingegneria e torna quasi ogni fine settimana, con lo zaino buttato sulla spalla e la fame di chi sa che a casa c’è ancora un posto per lui.

La verità non ci ha distrutti. Ci ha costretti a crescere.

Avevo aspettato otto anni per diventare madre e credevo fosse stata la parte più dura. Mi sbagliavo. La parte più dura è stata capire che amare un figlio significa avere il coraggio di stare nella verità insieme a lui, non di costruirgli un mondo più morbido a colpi di omissioni.

Significa ammettere quando hai sbagliato. Dare spazio alla rabbia. Sopportare di essere respinta. E continuare a restare, anche se fa male.

Il mese scorso, nel giorno in cui Rachel avrebbe compiuto 52 anni, siamo andati tutti e tre al cimitero. Noah stava in mezzo a me ed Emily e, per la prima volta dopo tanto tempo, ci prese entrambe le mani.

«Sarebbe fiera di te, mamma» disse guardandomi. «Perché hai provato. Perché sei rimasta. Anche quando io ti rendevo tutto impossibile.»

Non riuscii a rispondere. Gli strinsi solo la mano, piangendo in silenzio.

E se potessi tornare indietro, con la consapevolezza di oggi, sceglierei comunque entrambi i miei figli. Sempre.

Perché l’amore non è perfezione. È presenza. È verità che costa cara. È restare quando sarebbe più facile scappare. E credere che, a volte, le conversazioni più dolorose siano quelle che aprono la strada alla guarigione più profonda.

Rachel mi ha lasciato Noah. Ma Noah mi ha insegnato il coraggio di essere onesta, anche quando fa male.

E questo, per me, è un dono che vale una vita.

Vuoi che renda il testo ancora più “da narrazione virale” (frasi più corte, più suspense, più colpi di scena) oppure più realistico e sobrio, come un memoir?