Era la Vigilia di Natale, e Madrid sembrava voler convincere chiunque che la gioia potesse essere cablata come un’insegna luminosa. Sulla Gran Vía le lampadine correvano sopra le auto come un cielo artificiale, la Puerta del Sol luccicava di oro e promesse, e tra i banchi dei mercatini si mescolavano profumo di castagne, cioccolata densa e villancicos sputati da casse stanche. La neve — rara, preziosa — aveva iniziato a cadere al tramonto, lenta e leggera, come se qualcuno stesse setacciando zucchero a velo sulla città. Per molti, quella notte era un incantesimo.

Per Alejandro Mendoza, no.

Se ne stava seduto su una panchina del Retiro con il cappotto aperto, quasi a sfidare il gelo, come se il freddo potesse punirlo meglio di qualsiasi pensiero. Le lacrime gli scendevano sul viso senza chiedere permesso, si attaccavano alle ciglia e diventavano minuscoli aghi di sale.

Trentacinque anni. Corpo scolpito a forza di sveglie all’alba e disciplina ferrea. Polso segnato da un orologio che valeva quanto l’affitto di un anno in un buon quartiere. Il tipo di volto che finisce nelle foto delle riviste economiche, accanto a parole gonfie di ammirazione: “visionario”, “geniale”, “l’uomo che sta ridisegnando il futuro”.

La sua azienda tech valeva una fortuna. Alejandro aveva chiuso accordi impossibili, comprato concorrenti con una stretta di mano, parlato su palchi accecanti davanti a platee in piedi. Aveva imparato a sorridere per le telecamere e a modulare la voce con sicurezza anche quando, dentro, non sentiva più nulla.

Ma quella sera non c’erano riflettori. Solo neve che si posava sui capelli, una panchina gelida, e una telefonata che gli aveva spaccato l’esistenza come un bicchiere caduto a terra.

La chiamata era arrivata alle cinque e mezza, nel momento peggiore possibile: durante la riunione che avrebbe deciso l’acquisizione di una startup di Barcellona. Alejandro teneva sempre il telefono in silenzioso. La sua assistente lo sapeva: niente interruzioni, mai, quando si trattava di strategia. Il successo, per lui, era una questione di ordine e rinunce. Priorità. Disciplina.

Lo schermo aveva vibrato una volta. Poi due. Poi tre.

Alla quarta chiamata aveva risposto con un fastidio automatico, già pronto a pretendere spiegazioni. Ma dall’altra parte non c’era un dirigente, né un partner, né un fornitore.

C’era un ospedale. A Siviglia.

La voce dall’altro lato era quella che i medici usano quando sanno di stare per spostare l’aria in una stanza: gentile, controllata, irreparabile. Sua madre, Carmen Mendoza, settantadue anni, malore improvviso. Ricovero d’urgenza. Aveva chiesto di lui. Lo aveva chiesto più volte.

“È arrivato Alejandro? L’hanno avvisato? Sa che sono qui?”

Non riuscivano a trovarlo. Il suo telefono era muto. La sua vita era impostata su “modalità azienda”.

Carmen era morta alle due e ventisei del pomeriggio, da sola, in una stanza bianca, pronunciando il nome del suo unico figlio come se bastasse a farlo comparire.

Da quel momento Alejandro ricordava poco. Non ricordava chi avesse salutato, né come fosse uscito da quella sala riunioni. Sapeva solo che si era ritrovato per strada a camminare senza direzione, trascinato da una città che rideva, cantava e scintillava mentre lui si sgretolava dentro.

Sua madre era l’ultima sponda rimasta. Suo padre era morto quando lui aveva otto anni. Niente fratelli. Nessuna famiglia numerosa pronta ad attutire il colpo. E l’amore… l’amore era sempre stato archiviato nella cartella “più tardi”, come se il cuore fosse un appuntamento spostabile.

C’era stata Valentina, cinque anni prima. Lei lo aveva amato davvero. Non voleva regali costosi: voleva domeniche senza portatile, vacanze vere, una casa che avesse odore di casa. Alejandro aveva scelto un contratto importante e aveva detto: “Aspetta. Più avanti.”

Valentina se n’era andata. E lui non l’aveva fermata. Perché c’era sempre qualcosa di più urgente.

Ora, su quella panchina, Alejandro piangeva per sua madre, sì. Ma piangeva anche per tutte le volte in cui aveva detto “poi”. Per i compleanni saltati. Per le chiamate tagliate a metà. Per le domeniche di paella cancellate all’ultimo minuto. Per quella verità violenta: puoi vincere tutto e ritrovarti comunque senza nessuno.

Si passò il dorso della mano sul viso, quasi infastidito da se stesso. Aveva imparato a controllare ogni cosa. E adesso non riusciva nemmeno a controllare le lacrime.

Fu allora che una voce piccola, calda, troppo vicina, ruppe il silenzio.

— Signore… perché piange?

Alejandro alzò lo sguardo.

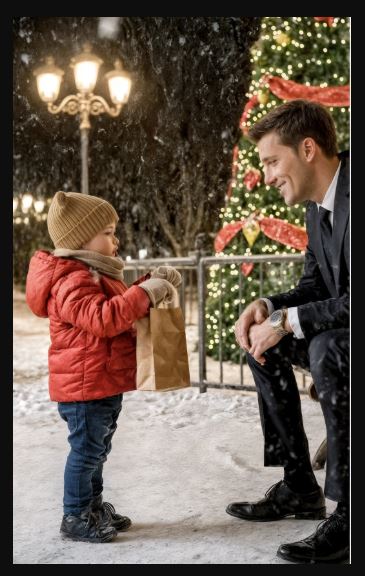

Davanti a lui c’era un bambino con un cappotto rosso acceso, jeans e un berretto di lana beige che gli copriva le orecchie. Gli occhi erano di un azzurro quasi irreale, puliti come vetro appena lavato. In mano stringeva una busta regalo dorata come se contenesse qualcosa di prezioso. Sul volto non c’era né paura né giudizio: solo un tipo di preoccupazione genuina che gli adulti dimenticano perché sono troppo occupati a essere “forti”.

Alejandro deglutì. Non era abituato a spiegare il dolore. Nemmeno a riconoscerlo. Tanto meno con un bambino.

— Sono… sono triste — riuscì a dire, cercando di non spezzarsi sulla parola. — Ho perso la mia mamma.

Il bambino lo guardò serio, come se “perdere la mamma” fosse una frase sacra. Rimase in silenzio un momento, pensò intensamente, arricciò il naso… e poi disse qualcosa di così assurdo e così puro che ad Alejandro si sciolse il petto, come se un nodo antico si fosse allentato.

— Allora non pianga. Se vuole… può prendere in prestito la mia mamma.

Alejandro rimase immobile, confuso.

Il bambino, vedendo la sua espressione, si affrettò a chiarire con la logica semplice e impeccabile dei suoi anni:

— La mia mamma fa abbracci che aggiustano tutto quando uno è triste. E prepara la cioccolata calda più buona del mondo. Se vuole… gliela presto per un pochino. Solo finché smette di piangere.

La neve continuava a cadere. In lontananza Madrid continuava a cantare e brillare. Ma su quella panchina il tempo si fermò, perché un bambino di cinque anni aveva appena offerto a uno sconosciuto la cosa più grande che possedeva.

Prima che Alejandro riuscisse a trovare una risposta, una voce adulta chiamò con urgenza:

— Mateo!

Una donna avanzava in fretta lungo il sentiero, con borse appese alle braccia e il viso segnato dall’apprensione. Indossava un cappotto azzurro chiaro sopra un vestito dorato, come se avesse provato a farsi bella per la festa anche se la vita non sempre ti restituisce il gesto. I capelli biondi incorniciavano un volto stanco, ma nei suoi occhi c’era una luce ostinata: quella di chi ha già attraversato una notte lunga e, nonostante tutto, continua a camminare.

— Mateo, amore, non ti allontanare così… — lo rimproverò con dolcezza, poi notò le lacrime di Alejandro e abbassò lo sguardo, imbarazzata. — Mi dispiace. Mio figlio è molto… espansivo. Non voleva disturbare.

— Non disturba — disse Alejandro, e si sorprese della sincerità nella propria voce. Indicò il bambino. — Mi ha appena detto una cosa che… nessuno mi aveva mai detto.

La donna guardò Mateo, che rimase dritto e fiero, come se avesse appena risolto un problema di adulti. E lei capì — o almeno intuì — che quell’uomo non stava piangendo per un capriccio, ma per un’assenza enorme.

— Io sono Clara — si presentò piano, come chi entra in punta di piedi nel dolore altrui. — Clara Navarro.

Alejandro esitò. Nel suo mondo i nomi diventavano titoli, e i titoli diventavano distanza. Lì, invece, era solo un uomo su una panchina.

— Alejandro.

Clara si sedette con cautela a un’estremità della panchina. Mateo si piazzò in mezzo, come un piccolo ponte rosso tra due estranei. Soddifatto, cominciò a parlare a ruota libera: che la neve sembrava farina, che le papere di sicuro avevano freddo, che Babbo Natale magari si perdeva se nevicava troppo. Poco a poco la sua voce si abbassò, il corpo si rilassò, e finì per addormentarsi con la busta regalo stretta al petto come fosse uno scudo.

Alejandro guardò quel bambino addormentato e sentì una fitta nuova, strana. Non era solo tristezza. Era tenerezza. Era una nostalgia di casa che non sapeva nemmeno di avere.

Non seppe come, ma iniziò a parlare. Dapprima di sua madre: non solo della morte, ma dei dettagli vivi. Il grembiule macchiato di pomodoro quando cucinava. Le merende pronte. Le storie lette la sera anche quando lui faceva finta di essere già grande. E poi le cose che facevano male: le telefonate brevi, i “non posso”, i “sono in riunione”, i “ti richiamo dopo”.

Raccontò dell’ultimo compleanno, tre mesi prima, quando aveva mandato fiori costosissimi da un’altra parte del mondo e aveva creduto che bastasse. “Ci sarà tempo”, si era detto.

Clara ascoltò senza interrompere. Non con quella compassione superficiale che ti fa sentire più solo, ma con lo sguardo di chi riconosce un dolore simile.

Quando Alejandro tacque, lei inspirò piano, come se anche nel suo petto ci fosse una stanza bianca.

— Mio marito si chiamava Miguel — disse. — È morto tre anni fa, in un incidente. Mateo aveva due anni. Io sono rimasta sola qui a Madrid. Faccio la maestra alle elementari… e a volte ho l’impressione di vivere per inerzia. Poi lui mi guarda, e capisco che non posso mollare.

Raccontò di poesie sciocche scritte ai tempi del liceo, di un amore giovane che sembrava eterno. Raccontò della notte in cui qualcuno bussò alla porta e il mondo cambiò forma per sempre. Raccontò di come aveva imparato a pagare le bollette con le mani che tremavano, di come sorrideva ai bambini in classe anche quando dentro era solo rumore.

Due sconosciuti. Perdite diverse. Stessa verità: ci sono dolori che non si spiegano, si accompagnano.

Il silenzio che arrivò dopo non fu imbarazzante. Fu morbido, quasi protettivo.

Mateo si svegliò di colpo, guardò Alejandro e gli sorrise come se lo conoscesse da sempre.

— Adesso va meglio? — chiese.

Alejandro aprì la bocca e, per la prima volta da ore, la risposta non gli uscì come un riflesso.

— Un po’… sì.

Mateo si raddrizzò, deciso, e con l’autorità assoluta dei suoi “cinque anni e mezzo” annunciò:

— Allora deve venire a cena con noi. La mamma ha fatto tanta comida e se avanza si rattrista. E poi lei è ancora prestabile.

Clara si portò una mano alla fronte, mortificata.

— Mateo, tesoro…

Alejandro la guardò. Aveva un attico enorme che lo aspettava come un museo vuoto. Aveva email, chiamate, un funerale da organizzare. Aveva l’intera vita che si era costruito… e che ora gli sembrava improvvisamente lontana.

Eppure, in quel momento, voleva soltanto una cosa: non stare solo un’altra notte.

— L’invito… è vero? — chiese piano.

Mateo annuì energico, come se stesse concludendo l’affare più importante del secolo.

— Sì. È Natale.

Alejandro sentì qualcosa spostarsi dentro, come una porta rimasta chiusa troppo a lungo.

— Va bene — disse, e la voce gli tremò per una ragione diversa. — Vengo.

L’appartamento di Clara, a Lavapiés, era piccolo, semplice. Niente lusso: solo calore. Disegni di Mateo appesi con lo scotch, fotografie che raccontavano un prima, e una cucina che profumava di agnello arrosto, patate e spezie quotidiane. Alla radio, villancicos. Sul tavolo, tovaglioli spiegazzati e bicchieri spaiati.

Alejandro si tolse il cappotto e sentì un tepore che non veniva dal termosifone: veniva dall’essere accolto.

Mateo gli mostrò i suoi tesori: un castello di cartone “costruito con la mamma”, un pesciolino rosso chiamato Capitán, una collezione di macchinine regalate da “papà Miguel”. Alejandro ascoltava come se ogni dettaglio fosse importante, con un’attenzione che non concedeva nemmeno ai suoi consigli d’amministrazione.

— Mi aiuti a tagliare? — chiese Clara, sorpresa quasi di se stessa.

— Certo — rispose Alejandro, e prese un coltello con una goffaggine onesta che fece sorridere Clara per la prima volta.

Cenarono in tre attorno a un tavolo troppo piccolo. Mateo raccontò la scuola, gli amici, i suoi piani per diventare astronauta, pompiere o gelataio “perché così posso mangiare gelato quando voglio”. Alejandro si ritrovò a ridere davvero, non quella risata educata da cena di lavoro, ma una risata che gli allentava le spalle.

Più tardi Clara lesse una storia con voci diverse, e Mateo si addormentò abbracciando la busta regalo come fosse un talismano. Quando la casa rimase quieta, Alejandro e Clara si guardarono dal divano. Non c’era fretta, né un romanticismo facile. C’era solo una calma inattesa: la sensazione che, per un attimo, il dolore non avesse l’ultima parola.

Prima di andare via si scambiarono i numeri. Non come promessa grandiosa, ma come chi lascia una finestra socchiusa.

I giorni seguenti furono duri: il funerale, la casa d’infanzia piena di oggetti che graffiavano il cuore, le condoglianze sussurrate. Ma dentro quell’abisso ci fu un filo sottile che lo teneva: i messaggi di Clara, senza pressione. Una foto del pesciolino Capitán. Un vocale di Mateo che cantava storto un villancico. E poi un disegno: una panchina, la neve, un uomo con il cappotto nero che piange, e accanto un bambino col cappotto rosso. Sotto, in lettere storte: “Perché non sia triste.”

Alejandro rispondeva sempre. E senza accorgersene, quelle conversazioni diventarono più importanti di qualsiasi contratto.

Una settimana dopo, Alejandro la invitò a prendere un caffè. Lei arrivò con dieci minuti di ritardo, le guance arrossate dal freddo, scusandosi. Lui, che non aveva mai sopportato l’attesa, si scoprì tranquillo. Parlarono per ore: del lutto, di come la vita prosegue anche quando tu non sei pronto, di come certe persone entrano nella tua storia nel momento esatto in cui ti serve qualcuno che non ti chieda di essere invincibile.

Quando si salutarono davanti al portone, Alejandro esitò. Avrebbe voluto baciarla, ma aveva paura di rovinare qualcosa di fragile. Fu Clara a sciogliere quel nodo: si alzò in punta di piedi e gli sfiorò la guancia con un bacio breve, pieno di delicatezza.

— Sono contenta di averti incontrato — sussurrò. — Anche se è stato attraverso una tristezza.

Alejandro capì che non si trattava di sostituire nessuno. Non si trattava di dimenticare Carmen o Miguel. Si trattava di imparare a vivere con quelle assenze senza trasformarle in una prigione.

Le settimane divennero un avvicinamento lento e rispettoso. Alejandro iniziò a vedere spesso Mateo: al parco, in gelateria anche con il freddo, al cinema di quartiere. Il bambino lo accolse con quella capacità disarmante di amare senza calcoli. E Alejandro, quasi senza rendersene conto, cominciò a cambiare. Spegneva il telefono ogni tanto. Delegava. Usciva prima dall’ufficio. Scopriva che il mondo non crollava se, una sera, sceglieva di tornare “a casa” invece che restare a inseguire numeri.

Passò un anno.

La Vigilia successiva la neve tornò, leggera, e Madrid ripeté l’incantesimo. Fu Mateo — ormai con sei anni e mezzo, e orgogliosissimo di quel “mezzo” — a chiedere di tornare alla panchina del Retiro “dove è cominciato tutto”.

Si sedettero nello stesso posto: Mateo in mezzo, Clara a sinistra, Alejandro a destra. Le luci si riflettevano sul ghiaccio sottile, e i villancicos arrivavano da lontano come un’eco.

Mateo lo guardò serio.

— È ancora triste per la sua mamma?

Alejandro inspirò. Il dolore era lì, sì. Ma non era più un buco nero.

— A volte — disse. — Credo che lo sarò sempre un pochino. Però adesso… adesso c’è anche gratitudine. Perché l’ho avuta. E perché penso che lei mi vorrebbe così.

Mateo annuì, soddisfatto, e poi concluse con la semplicità feroce dell’amore:

— Allora ha funzionato. Io ho prestato la mia mamma al signore triste… e adesso lei sorride di più. E io ho un papà in più.

Clara si asciugò una lacrima senza vergogna. Alejandro strinse la sua mano sopra la testa del bambino, e in quella stretta c’era una promessa silenziosa: essere presente.

La neve continuò a cadere, dolce come una benedizione.

E Alejandro capì, finalmente, che non sono sempre le imprese enormi a cambiare una vita. A volte basta un cappotto rosso, una busta regalo dorata e una frase impossibile pronunciata con la logica perfetta di un bambino:

“Può prendere in prestito la mia mamma.”