Tatiana varcò la soglia dell’obitorio proprio mentre i primi fili d’alba strisciavano sui muri di cemento, freddi e umidi, come un presagio fuori posto. Il turno era appena iniziato e, nel giro di pochi istanti, la solita routine si deformò in qualcosa di irreale. Un’ambulanza si fermò di colpo davanti all’ingresso; la sirena si spense all’improvviso, come se il mondo avesse trattenuto il respiro. Subito dopo, quasi convocato da un incantesimo stonato, comparve un corteo nuziale: limousine bianche, fiori freschi, nastri che frustavano l’aria. Tutto gridava festa, amore, domani. Solo che quella mattina la festa era venuta a bussare alla porta della morte.

I colleghi uscirono uno alla volta, come richiamati da una forza invisibile. Nessuno capiva davvero: un matrimonio… all’obitorio? Non era solo insolito, era surreale, una di quelle storie che si raccontano sottovoce e che nessuno crede davvero. La gente mormorava, indicava; alcuni già riprendevano con il telefono. Il cambio turno aveva radunato barellieri, infermieri, patologi: una fila di camici bianchi in piedi sull’uscio, simili a fantasmi che guardavano il mondo dei vivi invadere il territorio dei morti.

Tatiana restò un passo indietro, appoggiata al muro, metà nel buio. Era l’ultima arrivata, senza amicizie, senza sorrisi di benvenuto. Su di lei si posavano sguardi obliqui: tutti “sapevano”, o meglio, si nutrivano di voci. “Ha ammazzato il marito”, “Sei anni dentro, ora pulisce i pavimenti”. Nessuno glielo diceva in faccia, ma le parole strisciavano tra i corridoi come nebbia fredda.

Lei non cercava spazio, non reclamava nulla. Voleva solo galleggiare, restare a galla e prendere le distanze da ciò che era stato. Ma il passato la seguiva ovunque: dolore, isolamento, cattiveria. Condannata a sette anni per l’omicidio del marito, ne aveva scontati sei. Non per soldi, non per frodi, ma per essersi difesa in un momento di pura paura.

Il matrimonio era durato un anno appena. Il giorno delle nozze, un sogno: abito bianco, risate, promesse. Dal secondo giorno in poi, la vera faccia di lui: violenza, insulti, minacce. Tatiana, cresciuta in orfanotrofio, non aveva nessuno a cui tornare. Finché, davanti all’ennesimo schiaffo, qualcosa dentro di lei si era spezzato: un lampo di metallo, un colpo solo, e il silenzio. A processo, i parenti “che contano” di lui avevano gridato vendetta. Il giudice—una donna anziana, occhi taglienti e voce stanca—aveva sussurrato soltanto: «Per questo non si dovrebbe incarcerare, per questo si dovrebbe dire grazie. Il mondo oggi è un po’ più pulito.»

Le diedero comunque sette anni. Dopo sei, la libertà vigilata. E poi l’ergastolo vero: quello fuori. Nessuno la voleva al bancone di un bar, dietro una cassa, nemmeno a passare lo straccio. Porte chiuse, curriculum ignorati. Finché un cartello davanti all’obitorio: “Cercasi personale. Non richiesta esperienza. Buona retribuzione.” Entrò. Non raccontò mezze verità: disse tutto. E la assunsero, senza prediche né sguardi indignati.

Il lavoro era duro. Le prime notti si svegliava di soprassalto, convinta di sentire ancora il passo delle guardie in corridoio. Poi arrivò Petr Efremovič, il vecchio patologo, magro e ossuto, tutto rughe e ironia amara. «Sono i vivi che devi temere, ragazza. I morti non fanno più male.» Quelle parole le si agganciarono al cuore come un amuleto.

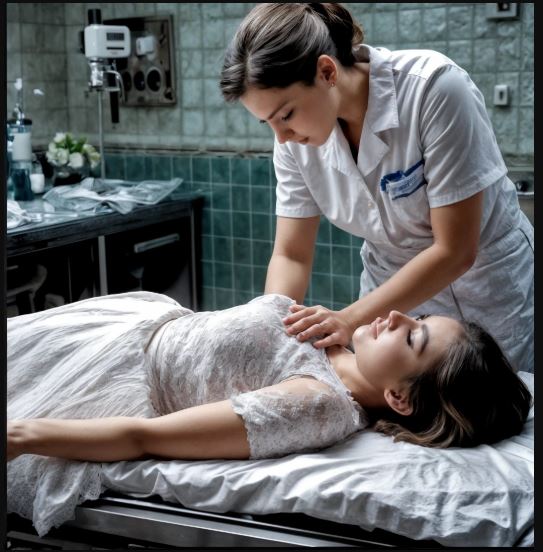

Quella mattina portarono dentro una sposa. Stesa sulla barella, avvolta da un lenzuolo bianco, il bouquet stretto tra le mani, l’abito da principessa gonfio e immobile. Accanto a lei, lo sposo: giovane, bello, lo sguardo perso nel vuoto. Non piangeva, non urlava. Non c’era niente, in quel viso, se non un’assenza assoluta. I parenti dovettero quasi trascinarlo via.

Tatiana sentì i commenti dei barellieri: la sposa sarebbe stata avvelenata dall’amica d’infanzia, quella che le camminava accanto all’altare. Un tempo lo sposo era suo, poi aveva scelto un’altra. L’amica, accecata dalla gelosia, avrebbe finito per perdere tutto: amore, libertà, e l’unico affetto vero.

Passando vicino alla barella, Tatiana rallentò. La ragazza era bellissima. Nessuna smorfia di dolore, solo quiete. La pelle liscia, le guance appena colorate. Non sembrava morta.

«Tatiana, chiudi quella cassa e finisci di là», la richiamò Efremovič.

«Niente autopsia oggi?» domandò.

«No, ho da sbrigare un paio di cose. Domattina.»

«Ho capito.»

«Tanto loro non hanno premura», aggiunse con la solita risata secca. «Hanno tutto il tempo del mondo per aspettare.»

Era una battuta amara, ma reale. Quando lavori a contatto con la fine, impari a pesare ogni minuto.

Conclusa la pulizia, Tatiana uscì a prendere aria. Il freddo la punse attraverso il camice sottile. Sulla panchina, lo sposo, piegato in avanti, sembrava svuotato di sostanza.

«Posso fare qualcosa per lei?» chiese sottovoce.

Lui la guardò, gli occhi rossi e lontani. «Mi porti da lei.»

«Non posso. Mi licenzierebbero all’istante. E dopo… nessuno mi darebbe più un lavoro.»

«Perché?»

«Perché sono appena uscita di prigione. Ho ucciso mio marito.»

Lui non sussultò, non ebbe l’aria scandalizzata che lei conosceva bene. «Le fanno l’autopsia?» chiese soltanto.

«Domani.»

«Quando la seppellirò… forse andrò con lei.»

«Non lo dica nemmeno», mormorò Tatiana. «Si sopravvive a tutto. Anche a questo.»

«Ho già deciso», sussurrò lui. Poi tacque.

Capì che non l’avrebbe convinto a colpi di frasi consolatorie. Ma un pensiero le colpì il petto: prima di avvisare qualcuno, doveva togliersi un dubbio. Rientrò. Mentre si avvicinava, notò che la mano della sposa pendeva in un modo strano. Non era irrigidita, non era “morta”: sembrava solo… abbandonata.

Sfiorò il lenzuolo. Si immobilizzò. La mano era calda. In obitorio la carne si raffredda in fretta. Qui no.

Rovistò in tasca e trovò un vecchio specchietto incrinato. Lo accostò alle labbra della ragazza. Attese. Un velo sottile si posò sul vetro. Appannato. Respiro.

«Valera!» chiamò il giovane barelliere.

Lui arrivò di corsa, senza fare domande. Guardò lo specchio, poi prese lo stetoscopio e lo posò sul petto della sposa.

«Il cuore batte», sussurrò. «Piano, ma batte. Ambulanza, subito!»

Tatiana uscì di corsa. «La sposa è viva!» gridò.

Lo sposo scattò in piedi, come se qualcuno avesse acceso una luce dentro di lui. «Non stai scherzando?»

«No.»

La barella venne spinta fuori in un attimo.

«Vengo anch’io!» ansimò lui.

«Lei chi è?» domandò il medico.

«Il marito. Oggi ci siamo sposati.»

«In macchina, allora. Ogni minuto è sangue che se ne va», tagliò corto il medico.

Le sirene ripresero a urlare, i lampeggianti tagliarono il mattino. L’ambulanza scomparve all’angolo, lasciandosi dietro una scia di polvere e una di speranza. Tatiana e Valera rimasero fermi sulla soglia, fissi a guardare il vuoto.

«Oggi hai salvato una vita», disse Valera quando le mani di lei smisero di tremare. «Il dottore ha spiegato: il freddo della cella frigo ha rallentato tutto. Non era un veleno letale, ma un sedativo fortissimo. Sembrava morte.»

Tatiana si asciugò gli occhi. Non piangeva per paura, né per lo shock: era qualcos’altro. «Una vita per un’altra», bisbigliò. «Ne ho tolta una… e oggi ne ho ridata una.»

Valera la osservò a lungo, con un sorriso quieto. «Ti va un tè? Questo non è certo il posto più accogliente del mondo, ma oggi… oggi qui dentro sono successi miracoli.»

Lei annuì. Per la prima volta dopo anni, la parola “miracolo” le parve quasi credibile.

«Fuori?» chiese.

«Perché no? Proprio dove tutto è cominciato.»

Si sedettero sulla stessa panchina dove poco prima lo sposo aveva pianto. Adesso, quel posto sembrava un piccolo altare alla rinascita. Tatiana guardò meglio Valera: giovane, sì, ma con piccole rughe intorno agli occhi. Gli occhiali non cancellavano quell’aria stanca di chi ha visto troppo.

«Dopo l’Accademia militare», raccontò lui versando il tè nel bicchiere di plastica, «mi sono fermato in un ospedale da campo. Ho visto mani che riportavano indietro la vita quando sembrava già finita. Ho visto errori… e miracoli. Tanya, ti va di raccontarmi la tua storia?»

Lei restò zitta per qualche secondo. Poi cominciò. L’orfanotrofio, il matrimonio-fossa, le botte, il coltello, il processo, la cella. Sei anni. Quando finì, Valera non le offrì frasi fatte.

«Non lasciare che il suo fantasma ti mangi viva», disse soltanto.

Lei lo fissò. «Sei il primo che non mi guarda come se fossi un mostro. Mi guardi come… come se fossi viva.»

Il tè si raffreddò, i cuori no.

Una vecchia berlina si fermò storta davanti all’entrata. Ne scese Petr Efremovič, capelli ispidi e grigi, occhiaie profonde, la sigaretta all’angolo della bocca e quello stesso lampo ironico negli occhi.

«Allora, piccioncini?» ghignò.

Valera ridacchiò. «In tutti questi anni qui dentro, mai visto qualcosa del genere. L’amica non l’ha avvelenata: le ha dato un sonnifero mostruoso. Un po’ di più, e non si svegliava più.»

Efremovič sospirò. «Meno male che ho rimandato l’autopsia a domani. Altrimenti…» Non servì finire. Tutti sapevano cosa non stava dicendo. Tatiana si strinse meglio nel camice.

«Non avrei mai pensato», disse piano, «che la morte sapesse fingere. E che la vita fosse così ostinata.»

La mattina dopo, uscì dall’obitorio con una sensazione diversa addosso. Non più solo la donna che lava e si nasconde negli angoli. Si sentiva quella che trova il respiro dove gli altri vedono solo silenzio.

Alla fermata dell’autobus, un colpo di clacson. «Tatiana, ti porto io», chiamò Valera dal volante.

Esitò. Sentiva addosso gli stessi sguardi di sempre: il disprezzo di ieri, il sospetto di oggi.

Dallo specchietto retrovisore, lui le rivolse un mezzo sorriso. «Quello che pensano loro non conta.»

Lei salì. Da lì in poi cominciarono i passaggi del mattino. I giorni diventarono settimane. Un pomeriggio, davanti al portone, Valera si fermò.

«Tanya, ti va un cinema? O anche solo un bar?»

Lei scosse la testa. «Perché? Sai chi sono. Sai dove sono stata.»

«Anch’io ho fatto la guerra», rispose tranquillo. «Ho sparato. Ho ucciso. Non con una pistola giocattolo. Siamo passati entrambi dall’inferno. Ma adesso siamo qui. Il resto… non ci definisce più.»

Quella sera, mentre strofinava il corridoio, Tatiana sentì qualcosa cambiare dentro di lei. Non era paura, non era vergogna. Era una scintilla di speranza. Non aveva ancora detto “sì”, ma già si vedeva seduta accanto a lui in un piccolo caffè, a ridere di cose da niente. Per la prima volta, desiderò davvero vivere.

Una voce dura ruppe l’incanto dalla sala riposo: «Valera, sei scemo? Che te ne fai di una come lei? Vuoi fare l’eroe?»

«Fatti gli affari tuoi», rispose lui.

«È stata dentro! Perché la vuoi?»

Valera uscì, gli si piantò davanti: «Se dici ancora una parola su Tanya, ti prenoto un posto giù in cella. Chiaro?»

L’altro fece un passo indietro, borbottando.

Valera tornò da Tatiana, le sfiorò il gomito. «Così non va bene. Mi piaci davvero. Voglio stare con te. Cambiamo qualcosa, insieme.»

Tatiana cercò una risposta, ma fu preceduta da una voce chiara, ancora un po’ fragile:

«Che aspettate? Sposatevi! Facciamo una festa!»

Si voltarono: la sposa, pallida ma viva, era lì, appoggiata allo stipite, con un sorriso luminoso. «Dite di sì. Siete bellissimi. Lasciateci ringraziarvi. Mi avete restituito la vita.»

Rinunciarono a carrozze, castelli e spettacoli. «Un sì semplice basta», disse Valera. Gli sposi, allora, regalarono loro una luna di miele al mare.

«Hai mai visto il mare?» le chiese lui.

«Mai», rispose Tatiana.

Qualche giorno dopo, consegnò le dimissioni.

«Troverò qualcos’altro», disse.

«Per ora», sorrise Valera, «il mio lavoro è prendermi cura di te. Farti felice. Farti sentire al sicuro.»

Sulla riva, di fronte alle onde che spezzettavano la luce, Tatiana provò una sensazione che credeva perduta: esserci. Non solo respirare, ma vivere. Il mare, enorme e vivo, sembrava bisbigliare con ogni fruscio: «Te lo sei meritato.»