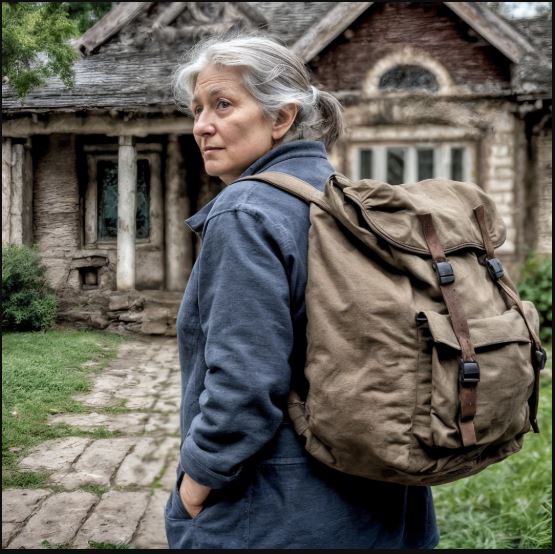

Fermandosi davanti al vecchio cancello, Varvara Afanasyevna dovette aggrapparsi alla rete per non perdere l’equilibrio. Ogni passo sul vialetto le pesava come una montagna: non stava semplicemente tornando a casa, stava avanzando verso l’illusione di un abbraccio, verso il pensiero di suo figlio. Le dita, secche e screpolate dagli anni duri, scorsero lungo il metallo ruvido come se volessero risucchiarne i ricordi, quel misto di dolore e familiarità che pungeva il cuore. Stanca, ma sorretta da una speranza ostinata, alzò lo sguardo e vide ciò che aveva sognato per cinque lunghi anni: un filo di fumo che saliva pigro dal comignolo, come una sottile promessa di vita, e un chiarore caldo che filtrava dalle finestre. Gli occhi le si riempirono all’istante.

«Mi sta aspettando… Non mi ha dimenticata», sussurrò tra sé.

Cinque anni — un’eternità — passati in carcere per un crimine che non aveva commesso, accettando la condanna per salvare suo figlio. E adesso era lì: libera, quasi sulla soglia del sogno che l’aveva tenuta viva.

A piccoli passi attraversò il cortile. Il cuore le martellava nel petto; il portico si avvicinava, centimetro dopo centimetro. Solo allora cominciò a notare i cambiamenti: le assi della veranda erano nuove, ancora lucide di vernice, la ringhiera rifatta di fresco, il vecchio capanno — un tempo storto e malconcio — ora dritto, con il tetto riparato.

«Bravo, Vituška… Sei diventato grande, hai resistito. Proprio come speravo», pensò, immaginandosi già le sue braccia intorno al collo del figlio, i singhiozzi, le parole di perdono. «Sono tornata, figlio mio… Non ti lascerò mai più», avrebbe voluto dirgli.

Ma quando la porta si aprì, il sogno si spezzò.

Sulla soglia apparve un uomo che lei non aveva mai visto: asciugamano sulla spalla, pantofole ai piedi, l’aria di chi è perfettamente a casa sua. Sussultò vedendo quella donna tisica, in una tuta lisa da detenuta, con gli occhi lucidi di attesa.

«Chi sta cercando, nonna?» chiese aggrottando le sopracciglia.

«E… Vitya?» mormorò Varvara, e la sua voce tremò come una foglia secca.

L’uomo la guardò a lungo, dall’alto in basso. Con quegli abiti consunti, il volto scavato, le mani segnate da cicatrici e rughe, non doveva fargli una grande impressione. Restò in silenzio per qualche secondo, poi disse:

«Vitya? Questa casa l’ha venduta a me tre anni fa. Se n’è andato e non è più tornato. Non so dove sia.»

Quelle poche frasi le entrarono nel petto come una coltellata. Venduta? La casa? Proprio quella in cui aveva partorito suo figlio, dove gli aveva dato da mangiare cucchiaino dopo cucchiaino, dove aveva vegliato su di lui nelle notti di febbre? E lui l’aveva ceduta mentre lei marciva dietro le sbarre per proteggerlo?

Un ricordo le balenò nitido: cinque anni prima, quell’amico losco che aveva trascinato Vitya in una faccenda sporca; il ragazzo esitante, e lei che, senza pensarci due volte, aveva deciso di prendere tutto su di sé. «Che tocchi a me, basta che lui resti pulito», si ripeteva allora. E adesso la casa era nelle mani di un estraneo, e suo figlio chissà dove. Nessun messaggio. Nessuna attesa. Come se non fosse mai esistita.

Varvara indietreggiò barcollando, uscì dal cortile e raggiunse la strada. Arrivò fino alla fermata dell’autobus e si lasciò cadere su una panchina. Si abbracciò le ginocchia, le mani che tremavano, e scoppiò in un pianto muto. Le lacrime le solcavano il volto come una pioggia sottile su un vetro freddo. Il cielo si stava coprendo di nuvole, il vento disperdeva i suoi lamenti.

«Vitya, dove sei? Dove ti trovo, amore mio? Sei vivo? Mi senti?» pensava, quasi pregando. «Sento che sei nei guai. Hai venduto la casa, sei fuggito… ti nascondi. E io sono tornata e non ho più un posto al mondo.»

Il rumore di un motore la strappò ai suoi pensieri. Un SUV si fermò poco distante; ne scese l’uomo della casa, con un foglio in mano.

«La porto in città», propose con una certa esitazione. «Ho recuperato l’indirizzo di suo figlio.»

Varvara afferrò quel pezzo di carta come si stringe un biglietto per una vita nuova. Negli occhi le si accese una fiammella di speranza, fragile come il ghiaccio di marzo.

«No, grazie… Prenderò l’autobus. A lui devo arrivarci con le mie gambe», rispose piano.

L’autobus arrivò sporco di polvere. Varvara salì e si sedette in fondo, tenendo l’indirizzo stretto al petto, come un talismano. Il viaggio le parve interminabile. Il cuore correva più veloce delle ruote.

La città. Il quartiere. Il palazzo grigio. La porta imbottita, che ostentava sicurezza e nascondeva solo gelo.

Bussò. Il cuore faceva male.

La porta si aprì e comparve Vitya: un po’ alticcio, maglietta stropicciata, una bottiglia di birra in mano. La guardò come si guarda un’apparizione. Nessun gesto, nessun «Mamma». Solo uno sguardo freddo.

«Non posso farti entrare», bofonchiò, spingendola leggermente verso il pianerottolo. «Qui vive una donna. Non ti vorrebbe. Per loro sei una criminale. Io adesso sono senza lavoro… non ho neanche da mangiare.»

La porta si richiuse con un colpo secco. Un punto finale.

Varvara non pianse. Le lacrime le erano rimaste tutte in carcere. Scese lentamente le scale, con il capo chino. In mente le risuonarono le parole di un’amica d’infanzia, Natalja: «L’hai cresciuto come un re, Varia… e i re raramente sono riconoscenti». Ora la conferma era davanti a lei: la casa venduta, il figlio straniero. Il sangue non basta a fare una famiglia.

Dove andare? Restare in strada? Bussare alla porta di Natalja? Ma Natalja non c’era più: l’avevano sepolta sei mesi prima. Nessuno la stava aspettando.

Un vento pungente si alzò all’improvviso, insieme a una pioggia sottile che entrava nelle ossa. Varvara si riparò sotto una tettoia, stringendosi addosso la giacca.

Si fermò un’auto. Dal finestrino si affacciò un ragazzo:

«Signora, che ci fa qui da sola con questo tempo? Non ha nessuno? Venga, la porto da qualche parte.»

Esitò un istante, poi, con un gesto quasi timido, aprì lo sportello e salì.

In macchina parlò poco. «Grazie», fu quasi tutto ciò che riuscì a dire. A poco a poco, però, lungo il tragitto, raccontò ad Aleksej — così disse di chiamarsi il ragazzo — qualche frammento della propria vita. Il dolore più recente, quello del figlio che le aveva chiuso la porta in faccia, preferì tenerlo per sé.

Aleksej guidava in silenzio, ma nei suoi occhi c’era una comprensione profonda. Era cresciuto in orfanotrofio: conosceva benissimo il sapore della solitudine.

«Venga a casa mia», le propose alla fine, quasi sottovoce. «È grande… e soprattutto non è vuota.»

Varvara accettò.

La mattina dopo si alzò presto. Come prima cosa, mise in ordine l’appartamento: spolverò, lavò i pavimenti, sistemò ogni angolo finché tutto non brillò. Sembrava che, strofinando le superfici, volesse lucidare anche le ferite dell’anima. Poi si mise a cucinare: sfornò torte di patate, di cavolo, di mele. Lavò camicie, lenzuola, persino le tende.

Aleksej la osservava quasi incredulo. Tanto calore, tanta cura non li aveva mai avuti.

Da quel giorno Varvara non fu più un’ospite: diventò una madre. In inverno gli portava il pranzo sul lavoro, alla segheria, avvolgendo la pentola della zuppa in vecchi panni per tenerla calda. Lui lavorava nella neve, lei arrivava puntuale con il vapore che le saliva dalle mani:

«Mangia, figliolo, non congelarti.»

Ogni volta, in quell’uomo abituato a cavarsela da solo, qualcosa si scioglieva.

Un giorno, in ufficio, si presentò uno sconosciuto. Varvara, che era nella stanza accanto, uscì, gli lanciò un’occhiata veloce e lo allontanò senza troppi giri di parole.

«Chi era?» chiese Aleksej, sbalordito.

«Dice di essere il caposquadra», mormorò l’uomo respinto. «Il tuo capo.»

Varvara alzò le spalle:

«Capo? Quello è un ladro, si vede a un chilometro.»

Aleksej scoppiò a ridere, ma le parole le tenne a mente. Un mese dopo, venne fuori la verità: quel “capo” rubava legname e lo rivendeva. Lo licenziarono in tronco.

Non molto tempo dopo, fu Aleksej a farle una proposta:

«Mamma», le disse, chiamandola così senza più esitazioni, «vieni a lavorare nell’ufficio del personale. Di te mi fido. Hai l’occhio: sai riconoscere la gente pulita.»

Varvara accettò. Nel giro di poche settimane passò al setaccio una decina di candidati. Chi si rimboccava le maniche, restava. Chi cercava di fare il furbo, spariva subito dalla lista.

Finché un giorno, sulla soglia, apparve un tipo dall’aria sicura di sé, quasi spavalda, come se il lavoro fosse già suo. Varvara lo riconobbe subito: Vitya. Il suo figlio di sangue. E la sua ferita aperta.

Non alzò la voce, non fece scenate. Si avvicinò alla scrivania, prese un foglio, scrisse poche parole con mano ferma e lo consegnò ad Aleksej. Poi uscì dall’ufficio, senza voltarsi.

«Allora, capo? Mi prendete?» chiese Vitya, con un mezzo sorriso.

Aleksej spiegò il foglio e glielo porse:

«Leggi tu.»

Sul foglio, in lettere grandi, c’era scritto:

«QUESTO NON È UN UOMO, MA SOLO FECCIA.»

Vitya impallidì. Guardò intorno, come se cercasse una via d’uscita, qualcuno disposto a difenderlo. Ma Varvara non c’era più.

Da qualche parte, dietro una porta che si chiudeva alle sue spalle, una vita finiva e un’altra cominciava davvero: quella di Varvara Afanasyevna, con un nuovo figlio, una nuova casa, una nuova famiglia. E finalmente, un posto nel mondo che non doveva più mendicare da nessuno.